تُعدّ هذه الشبهة من أخبث ما اخترعته الفرقة الضالة الرافضة في محاولتها للطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لا سيّما في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أثنى الله عليه في كتابه، ووصفه النبي ﷺ بأنه ثاني اثنين في الغار.

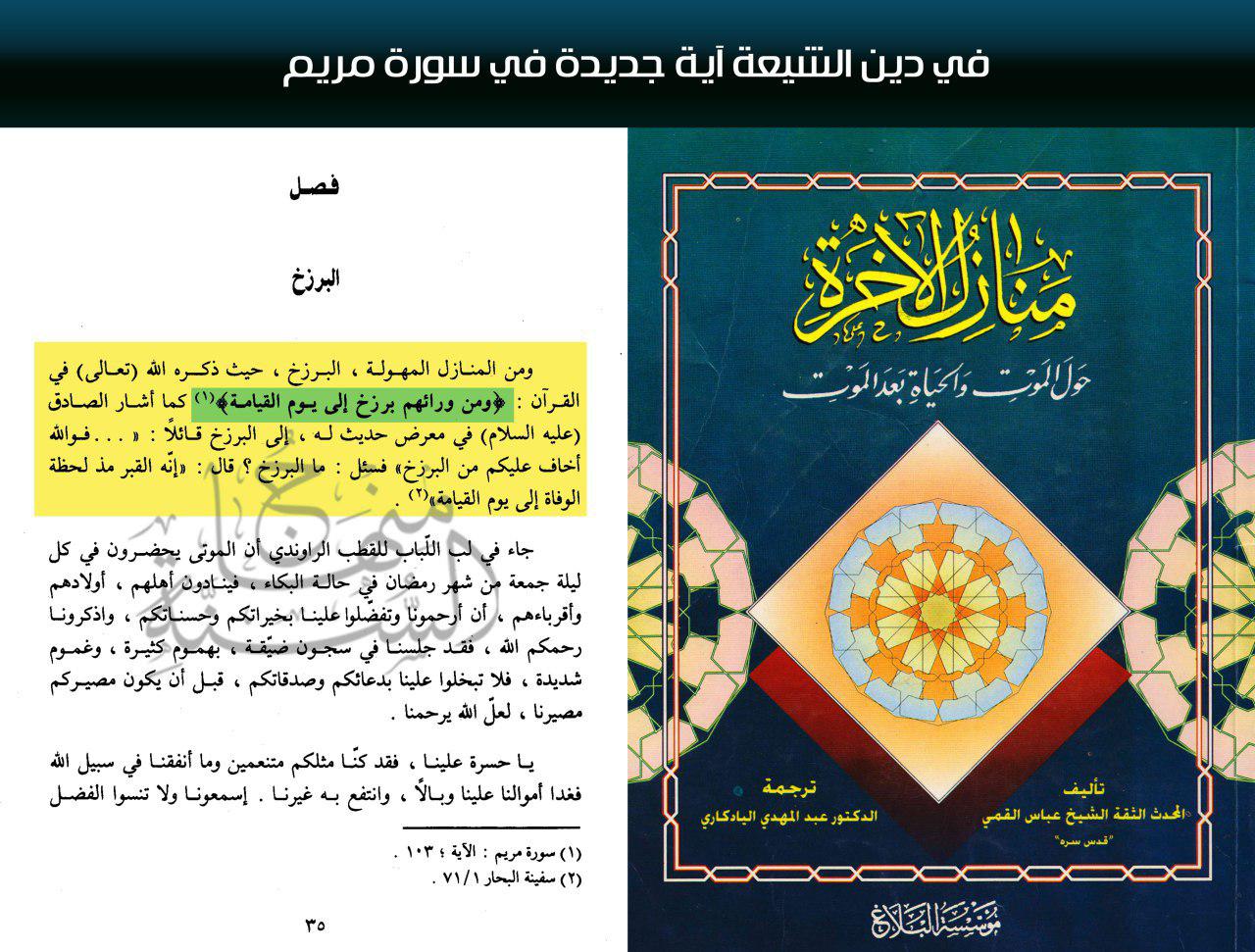

زعمت هذه الطائفة أن آية من القرآن الكريم — وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: 144] - ليست من كلام الله تعالى، بل من قول أبي بكر رضي الله عنه حين خطب الناس بعد وفاة النبي ﷺ! وهذه دعوى باطلة ظاهرها الكذب والجهل، لا يقول بها إلا من جهل تاريخ التنزيل وأسباب النزول ومواطن الوحي.

في هذا المقال نعرض الشبهة كما يروجها الرافضة، ثم نفنّدها علميًا وتاريخيًا من خلال النصوص الصحيحة، لنثبت أن الآية نزلت قبل وفاة النبي ﷺ بسنين طويلة، وتحديدًا في غزوة أحد، وأنها من كلام الله عز وجل لا مدخل فيها لبشر، وأن أبا بكر رضي الله عنه إنما تلاها ليذكّر الصحابة بما نزل عليهم، لا ليؤلف كلامًا جديدًا.

الشبهة والرد:

الشبهة: زعم الرافضة أن قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ من تأليف أبي بكر رضي الله عنه، قالها بعد وفاة النبي ﷺ فدخلت في المصحف خطأ.

وحجتهم في ذلك: أنه عندما توفي الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال عمر بن الخطاب: ((إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توفي، وإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: مات. والله ليرجعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال، وأرجلهم، زعموا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مات)).

قالوا: فقام أبو بكر، ورد على عمر.

فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: ((أيها الناس، مَن كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات ومَن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً﴾ [آل عمران: 144]

وزعموا أنها من كلام أبي بكر رد بها على عمر عندما أنكر وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

تفنيد هذه الشبهة:

إن مجرد تلاوة أبي بكر لهذه الآية في رده على عمر، وتهدئة الناس لا يعني مطلقاً، وبهذه السذاجة، أنها من كلام أبي بكر تفوه بها، أو قالها.

وذلك من جهتين:

الأولى: أن جميع الصحابة، ومنهم أبو بكر يحفظونها، ويعلمون أنها من القرآن، وأنها كلام الله تعالى، وترتيبها في سورة آل عمران، ونزلت قبل وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ببضع سنين.

الثانية: أن الكثير الكثير من الصحابة يعلمون سبب نزولها، ومكان، وتاريخ نزولها.

وقد ورد في الروايات الصحيحة أن الآية: (﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ قد نزلت في غزوة أحد، عتاباً من الله تعالى على الصحابة، لفرارهم من القتال.

حيث إنه عندما أصيب المسلمون في غزوة أُحُد، وكسرت رباعية الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وشج وجهه، وجحثث ركبته، وشاع بين المقاتلة، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد قتل، هنالك قال بعض المسلمين: ليت لنا رسول إلى عبدالله بن أبي بن سلول، فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان. وبعضهم جلسوا. وألقوا بأيديهم، وقال أناس من المنافقين: أن كان محمد قتل قتل، فالحقوا بدينكم الأول. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: أن كان محمد قتل، فإن رب محمد لم يُقتل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه، ثم قال: ((اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما قال هؤلاء يعني المنافقين ثم شد بسيفه، فقاتل حتى قتل.

وروي أن أول مَن عرف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو: كعب بن مالك فقد ورد أنه قال: عرفت عينيه تحت المغفر تزهران، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه ينافحون عنه. ثم لام النبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابه على الفرار، فقالوا: يا رسول الله، فديناك بآبائنا، وأبنائنا، أتانا الخبر أنك قتلت، فرعبت قلوبنا، فولّينا مدبرين. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .....﴾ إلى آخر الآية.