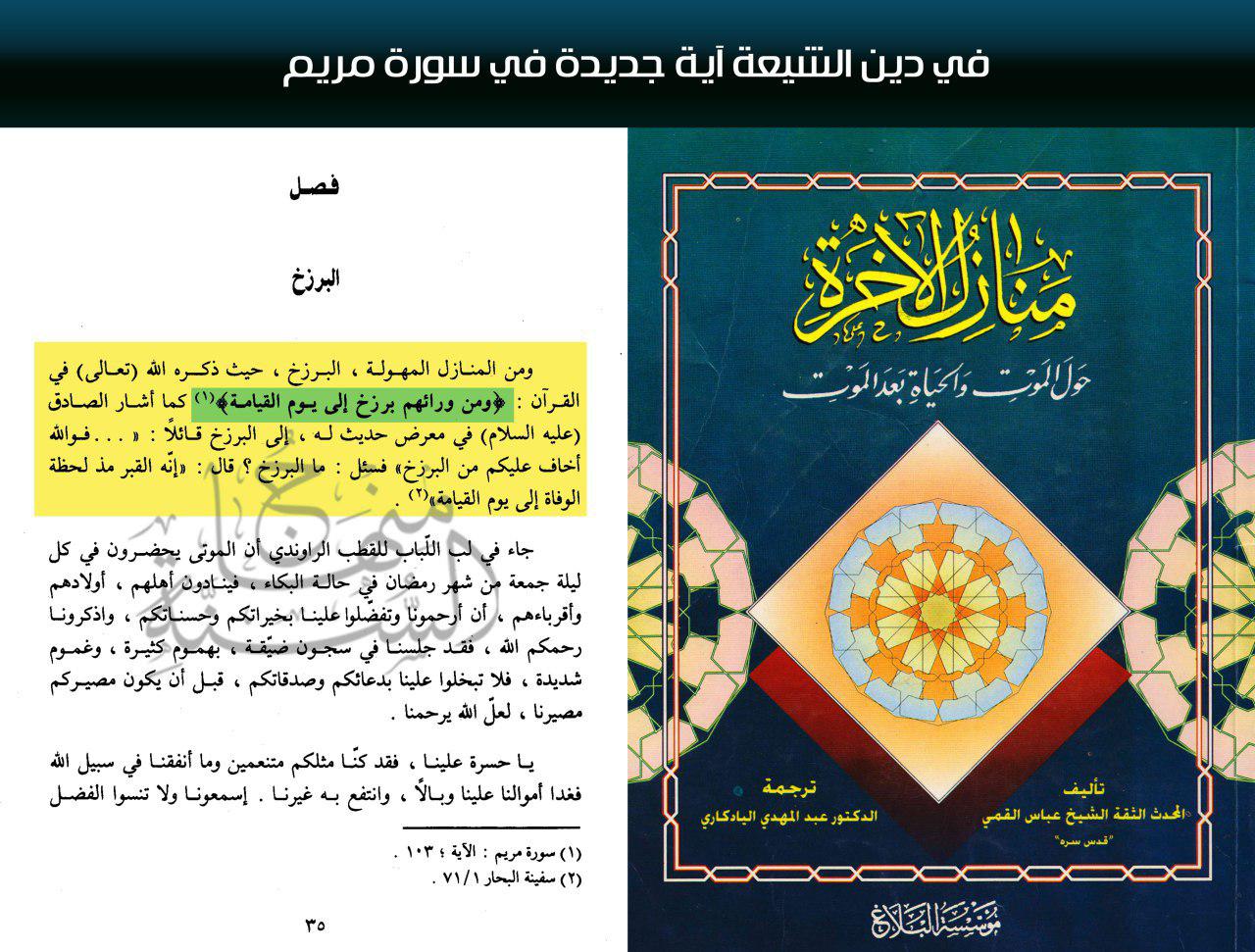

تُعدّ ظاهرةُ اختلاق الأحاديث وتحريف النصوص الشرعية من أخطر الأساليب التي تستعملها الفرق الضالة عبر التاريخ للطعن في منهج أهل السنة والجماعة وتشويه العقيدة الصحيحة. وفي طليعة هذه الفرق تأتي الشيعة الإمامية التي أسّست جانبًا كبيرًا من معتقداتها على روايات موضوعة ومنسوبة زورًا إلى رسول الله ﷺ أو إلى آل البيت رضوان الله عليهم، مستهدفةً من وراء ذلك ضرب عدالة الصحابة، وإفساد صورة الإسلام النقي، وبث الشبهات بين عوام المسلمين.

إن الشيعة – بما أحدثوه من بدع وأصول فاسدة – ليسوا من الإسلام في شيء، بل هم فرقة ضالة خالفت كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة، وابتنت عقيدتها على الأهواء والغلو والافتراء. ولذا كان من الواجب كشفُ منكراتهم، وبيانُ الأحاديث المكذوبة التي يشيعونها للطعن في عقائد أهل السنة، وهو ما يقتضي تتبع طرق الروايات، وبيان عللها، وفضح التحريفات التي اعتمدوا عليها لتسويغ بدعهم ومعتقداتهم الباطلة.

تستغل هذه الطائفة ضعفَ العلم عند كثير من الناس، فتروّج روايات شاذّة ومنكرة، تخالف ما تقرّر عند أئمة الحديث من قواعد النقد والرواية، فيظن البعض – لجهله – أنها صحيحة، بينما هي في الحقيقة مجرد اختلاقات لا تقوم على إسناد صحيح ولا متن ثابت.

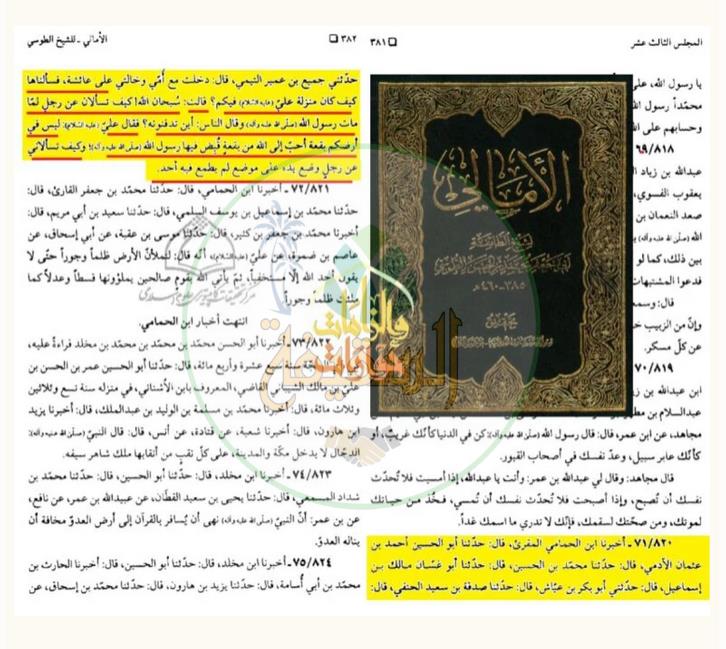

إن الله يُمهل حتى يمضي شطر الليل الأول:

أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو مسلم الأغر سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان قال رسول الله «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا ينادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى».

قال النسائي: «ذكر الاختلاف على سعيد المقبري في هذا الحديث ثم يأمر منادياً يقول هل من داع فيُستجاب له» (سنن النسائي6/124 عمل اليوم والليلة1/340).

قلت: هذه رواية منكرة وردت عند النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم482) وهي مخالفة للرواية التي في صحيح مسلم وفيها أن الله هو الذي ينزل.

فحتى لو صحت لكان الحكم بشذوذها لمخالفتها ما هو أصح. غير أن في الرواية حفص بن غياث، تغير حفظه بآخرة كما في التقريب. وأورد له الحافظ في التهذيب أخطاء منها ما كان من روايته عن الأعمش. وخالفه غير واحد من الثقات مثل شعبة بن الحجاج ومنصور بن المعتمر وفضيل بن غزوان الكوفي ومعمر بن راشد فرووه بلفظ «إن الله عز وجل يُمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا..» الحديث.

وقد تناول الشيخ شعيب الأرناؤوط سند الحديث بتفصيل جيد وأورد الألباني ست روايات مخالفة لهذا اللفظ (أقاويل الثقات للمقدسي 205 إرواء الغليل 2: 198 السلسلة الضعيفة (3897). وكذلك الشيخ عبد الله الخليفي وإليك أخي تفصيل ما ذكروه للفائدة ولكثرة تشغيب المبتدعة وشبهاتهم بالرغم من كراهيتي للتطويل.

قال الألباني في (السلسلة الضعيفة والموضوعة 8/355):

«منكر بهذا السياق. أخرجه النسائي في (اليوم والليلة رقم482) من طريق عمر بن حفص بن غياث: أخبرنا أبي أخبرنا الأعمش أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو مسلم الأغر قال:

سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: قال:... فذكره مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكن في عمر بن حفص بن غياث شيء من الضعف كما ينبئك به الحافظ ابن حجر في (التقريب) فقال في عمر «ثقة ربما وهم». وقال في حفص «ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر».

وساق له في (التهذيب) عدة أحاديث خطأه فيها، أحدها من روايته عن الأعمش.

وأنا أقطع بأن هذا الحديث مما أخطأ في لفظه لمخالفة الثقات إياه فيه، فقد رواه جماعة عن أبي مسلم الأغر بإسناده بلفظ: «إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر».

فليس فيه (إن الله يأمر منادياً ينادي يقول) بل فيه أن الله هو القائل «هل من...» وفيه نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وهذا ما لم يذكره حفص بن غياث فدل على أنه لم يحفظه، فالظاهر أنه لم يحدث به من كتابه وإنما من حفظه فوهم.

وها أنا أذكر من وقفت عليه من الثقات الذين خالفوه فرووه بذكر نزول الرب إلى السماء.

وأنه هو سبحانه القائل كما ذكرنا:

1- شعبة بن الحجاج. فقال الطيالسي في مسنده (2232 و2385): حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: سمعت الأغر به. ومن طريق الطيالسي: أخرجه أبو عوانة في (صحيحه2/288) والبيهقي في (الأسماء والصفات450) وأخرجه مسلم (2/176) وابن خزيمة في (التوحيد83) وأحمد (3/34) من طريق أخرى عن شعبة به.

2- منصور وهو ابن المعتمر الكوفي عن أبي إسحاق به. أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة (84).

3- فضيل وهو ابن غزوان الكوفي عنه. أخرجه أبو عوانة.

4- أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عنه به. أخرجه أحمد (2/383 و3/43).

5- معمر وهو ابن راشد البصري عنه. أخرجه أحمد أيضاً (3/94) من طريق عبد الرزاق وهو في (مصنفه11/293).

6- إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. أخرجه ابن خزيمة.

قلت: فهذه ستة طرق وكلهم ثقات أثبات رووه باللفظ المخالف للفظ حفص ابن غياث، فثبت وهمه فيه. وكان يمكن أن يقال: لعل الوهم من أبي إسحاق وهو السبيعي فإنه كان اختلط على تدليس فيه لولا أنه قد صرح بالتحديث في رواية شعبة الأولى عنه، ثم هو روى عنه قبل الاختلاط فانتفى الاحتمال المذكور ولزم الخطأ حفص بن غياث.

وإن مما يؤكد وهمه أنه قد تابعه محاضر - وهو ابن المورع - وهو ثقة من رجال مسلم قال: حدثنا الأعمش به نحوه إلا أنه لم يذكر في إسناده أبا سعيد الخدري. أخرجه أبو عوانة عقب سوقه حديث شعبة ولم يسق لفظه وإنما قال: بنحوه، وأخرجه ابن خزيمة فساق لفظه.

ومما يؤكد خطأ اللفظ المذكور ونكارته أن الحديث قد جاء من طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ المحفوظ نحوه وقد خرجت سبعة منها في (إرواء الغليل450) اثنتان منها الصحيحين وأخريان في صحيح مسلم وسائرها في مسند أحمد وغيره.

وللحديث باللفظ الصحيح شواهد كثيرة خرجت بعضها هناك من حديث جبير بن مطعم ورفاعة بن عرابة الجهني وعلي بن أبي طالب و بن مسعود. ولذلك جزم ابن عبد البر في (التمهيد7/129) بتواتره. ونحو هذا الحديث في النكارة ما أخرجه أحمد (4/22) من طريق علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً بلفظ: «ينادي مناد كل ليلة هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الفجر».

قلت: وهذا إسناد ضعيف. الحسن هو البصري وهو مدلس وقد عنعنه. وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف.

ولفظه هذا أقل نكارة من الأول لأنه ليس فيه ذكر آمر ومأمور، بل قوله: «ينادي...» لا ينافي أن يكون هو الله تبارك وتعالى كما في الروايات الصحيحة، بل هذا هو الذي ثبت عن ابن جدعان نفسه في رواية عنه أخرجها ابن خزيمة في (التوحيد ص89) من طريق حماد بن سلمة عنه. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد، فالظاهر أن ابن جدعان لسوء حفظه كان الحديث عنده غير مضبوط لفظه، فكان يرويه تارة باللفظ المحفوظ وتارة باللفظ المنكر. ثم رأيت للحديث طريقاً آخر خرجته في (الصحيحة1073).

واعلم أن الذي حملني على تخريج هذا الحديث في هذا الكتاب أمران اثنان:

الأول: أني رأيت الحافظ ابن حجر - عفا الله عنا وعنه - قد ساقه من الطريقين: طريق النسائي عن الأغر...، وطريق أحمد عن عثمان بن أبي العاص مقوياً به تأويل بعض النفات لنزول الرب سبحانه وتعالى تأويلاً منكراً ينافي سياق كل الطرق الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم، فقال في (الفتح3/25):

«وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول: أي ينزل ملكاً. ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر... وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «ينادي مناد...» الحديث. قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال. ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني «ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا يسأل عن عبادي غيري لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور».

كذا قال الحافظ عفا الله عنه! فلقد سلك في كلامه هذا على الحديث مسلك أهل الأهواء والبدع من حيث الرواية والدراية.

أما الرواية فإنه سكت عن إسناد الحديثين مع أنه يعلم مخالفتهما للروايات الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم في نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا. وقوله هو نفسه (هل من...) لما رأى أن فيهما تقوية لتأويل المبتدعة للحديث.

وأما الدراية؛ فلا يخفى ضعف بل بطلان التأويل المذكور إذا ما قورن بالروايات الصحيحة للحديث التي منها رواية رفاعة التي أشار إليها ابن حجر ولفظها:

«إذا مضى شطر الليل أو قال: ثلثاه ينزل الله إلى سماء الدنيا ثم يقول: لا أسال عن عبادي غيري: من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».

فكيف لا يعكر على ذلك التأويل الذي ذكره قوله في هذا الحديث «ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري» لأن ضمير قوله:«ثم يقول» يعود على تأويلهم إلى الملك الذي زعموا أنه المفعول المحذوف لضبطهم لفظ (ينزل) على البناء للمجهول؟!

بل كيف لا ينافي هذا التأويل تمام الحديث في جميع طرقه وألفاظه التي ذكرت أن الله سبحانه هو الذي يقول «من ذا الذي يسألني فأعطيه».. إلخ. فهل الملك هو الذي يعطي ويستجيب الدعاء ويغفر الذنوب؟! سبحانك هذا بهتان عظيم !

ولقد أبطل التأويل المذكور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من وجوه في كتابه (حديث النزول ص37-42) منها ما أشرت إليه من أن الملك ليس له أن يقول ما ذكرناه من الحديث. وقال شيخ الإسلام عقبه:

«وهذا أيضاً مما يبطل حجة بعض الناس (كأنه يشير إلى ابن فورك) فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث «أنه يأمر منادياً فينادي» فإن هذا إن كان ثابتاً عن النبي صلي الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك ويأمر منادياً بذلك لا أن المنادي يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن روى عن النبي صلي الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن سلف، فإنه فاسد في المعقول يعلم أنه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم (يُنزِل) بالضم وكما قرأ بعضهم (وكلم الله موسى تكليماً) ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى».

قلت: فقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى شكه في ثبوت رواية النسائي هذه. فهذا الشك من الشيخ وسكوت الحافظ عليها مما حملني على تحقيق القول فيها لأن السكوت لا يجوز، والشك يشعر بأن الشيخ لم يكن على بينة من حالها وإلا لبادر إلى إنكارها ولم يكن به من حاجة إلى الجمع بينها وبين اللفظ المحفوظ المستفيض.

والأمر الآخر: أن الكوثري المشهور بعدائه الشديد للسنة وأهلها قد ذكر في تعليقه على (الأسماء والصفات ص450) أن الحافظ عبد الحق قد صحح الحديث بهذا اللفظ. فأحببت أن أتثبت من أمرين:

أولهما: هل هذا العزو لعبد الحق صحيح؟ فإن الكوثري لا يوثق بكثير مما ينقله؛ لأنه يدلس.

وثانيهما: إذا كان العزو صحيحاً فهل هو مصيب فيه أم لا؟

فأقول: أما الأمر الثاني فقد سبق بيانه بما لا تراه في غير هذا الموضع، وعرفت أن الحديث بهذا اللفظ منكر لا يصح.

وأما الأمر الأول؛ فقد تبين لي أن العزو لا يصح أيضاً إلا بشيء من الغفلة أو التدليس وإليك البيان:

إعلم أن الحديث أورده الحافظ عبد الحق في (أحكامه) ومنه عرفت إسناده كما سبق فتمكنت بذلك من دراسته والكشف عن علته، ومن المعروف عند المشتغلين بالحديث ومنهم الكوثري أن الحديث الذي يورده عبد الحق في كتابه المذكور ساكتاً عليه فهو صحيح عنده كما نص عليه، استجاز الكوثري أن يعزو إليه تصحيحه إياه، فغفل وهذا ليس بعيداً عنه أو دلس، وهذا ما عهدناه منه غير مرة، وسواء كان هذا أو ذاك فإن القاعدة المذكورة ليست على إطلاقها عند الحافظ الإشبيلي؛ فقد قال بعد ما نقلته عنه: «والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له أو أشتغل به وبعض هذه الأحاديث المعتلة ورد من طريق واحدة فذكرته منها وربما بينته».

قلت: فأفاد بهذا النص أنه قد يذكر الحديث المعلول ولا يبين علته إلا نادراً وفي حالة واحدة وهي حين يكون من طريق واحدة وإسناد واحد فيذكره ولا يبين علته، وقد يبين.

فإذن سوقه الحديث بإسناده عند مخرجه إشارة منه إلى أنه معلول، وهذا هو بعينه ما صنعه الحافظ الإشبيلي رحمه الله، فإنه ساق الحديث بإسناده عند النسائي كما تقدم، فكان ذلك دليلاً واضحاً عند العارفين باصطلاحه أنه معلول عنده وذلك ينافي الصحة لا سيما وقد أتبعه بسوقه لرواية مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ المحفوظ. فلو لم يذكر الحافظ هذا الاصطلاح في المقدمة لكان سوقه حديث النسائي بإسناده وحديث مسلم بدون إسناده أوضح إشارة للعاقل اللبيب أن الإسناد علة، فتنبه لها. فكيف وهو قد لفت النظر إلى هذا تصريحاً في المقدمة؟

فتجاهل هذا كله الكوثري وعزا إلى الحافظ تصحيحه للحديث وليس كذلك، بل هو عنده معلول كما بينت وكشفنا لك عن العلة فيما سبق من هذا التخريج. والله تعالى هو الموفق لا رب سواه.

ثم اعلم أن نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة هو صفة من صفات أفعاله عز وجل كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة الثابتين في نصوص القرآن الكريم يجب الإيمان والإذعان له على ما يليق بذاته تعالى دون تعطيل أو تشبيه؛ إذ الصفة يقال فيها ما يقال في ذاته تعالى؛ فكما أننا نؤمن بذاته دون أن نكيفها، فكذلك نؤمن بصفاته كلها - ومنها النزول وغيره - دون أن نكيّفها، فمن نفى نزوله تعالى حقيقة على ما يليق به بطريق التأويل لزمه أن ينفي وجود ذات الله تعالى بنفس الطريق وإلا فهو متناقض كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في عديد من كتبه مثل (شرح حديث النزول) و (التدمرية) و (الحموية) ونحوها.

ويعجبني بهذه المناسبة ما ذكره البيهقي في (الأسماء ص453) بعد أن روى عن عبد الله بن المبارك أنه سئل: كيف ينزل؟ قال: ينزل كما يشاء».

قال: قال أبو سليمان رحمه الله (يعني الخطابي): «وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما شاهده من النزول الذي هو نزلة من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق إلى تحت، وهذا صفة الأجسام والأشباح، فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم، ومغفرته لهم، يفعل ما يشاء، لا يتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كمية. سبحانه ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾. قال: وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه، وهو من جملة المتشابه. ذكره الله في كتابه فقال ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل، والمتشابه يقع به الإيمان والعلم الظاهر، ويوكل باطنه إلى الله عز وجل، وهو معنى قوله ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ وإنما حظ الراسخين أن يقولوا ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾ وكذلك ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله عز وجل ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر﴾ وقوله ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً﴾ والقول في جميع ذلك عند علماء السلف هو ما قلناه.

إذا عرفت هذا؛ فعليك بطريقة السلف؛ فإنها أعلم وأحكم وأسلم، ودع طريقة التأويل التي عليها الخلف الذين زعموا أن «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» فإنه باطل من القول، وفيه ما لا يخفى من نسبة الجهل إلى السلف، والعلم إلى الخلف! وسبحان الله كيف يصدر مثل هذا القول ممن يؤمن بفضائل السلف التي لا تخفى على أحد، وراجع بيان بطلان هذا القول في كتب ابن تيمية أو في مقدمتي لـ (مختصر العلو للعلي العظيم) للحافظ الذهبي باختصاري».

أضاف:

«(تنبيه) علق الدكتور فاروق حمادة على الحديث في (عمل اليوم والليلة ص340) فقال «أخرجه عبد الرزاق في (المصنف11/444). وهذا التخريج والتعليق على هذا الحديث المنكر وهو خطأ محض وأرجو أن لا يكون مقصوداً وتدليساً من هذا الدكتور، وذلك لأن الحديث المشار إليه في (المصنف) من طريق ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله صاحبا أبي هريرة: أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:...».

فذكر الحديث باللفظ المحفوظ في (الصحيحين) وغيرهما كما سبقت الإشارة إليه وهو المخرج في (الإرواء) بالرقم المذكور آنفاً من الطريق الأولى عن أبي هريرة عن ابن شهاب به؛ إلا أنه لم يذكر في سنده أبا سعيد الخدري (2/195-196). فهذا لفظ وطريق غير لفظ وطريق حديث الترجمة، فهل خفي ذلك على الدكتور أم تجاهله لغاية في نفسه! أرجو أن يكون الأمر الأول، ولكن كيف يمكن هذا وهو قد علق أيضاً على اللفظ المحفوظ عن الزهري وقد أخرجه النسائي أيضاً برقم (480) فقال الدكتور: «هذه الرواية موافقة لمسلم والبخاري وعبد الرزاق في (المصنف10/444)».

فكيف يصح عزو اللفظ المنكر واللفظ المحفوظ مع اختلاف إسناديهما إلى مصنف عبد الرزاق؛ وهو إنما رواه بالسند الصحيح باللفظ المحفوظ، وهل يمكن أن يخفى هذا على الدكتور؟

وأريد هنا أيضاً أن أكشف عن تدجيل أحد المعلقين على كتاب ابن الجوزي (دفع شبه التشبيه) وهو الذي لقبه أحدهم بحق بـ (السخاف) فإنه تجاهل الطرق المتواترة في الصحيحين وغيرهما المتفقة على أن الله عز وجل هو الذي ينزل وهو الذي يقول «من يدعوني.. من يستغفرني.. من يسألني»؛ فعطل هذه الدلالة القاطعة الصريحة بقوله (ص192) «إن المراد بالحديث أن الله ينزل ملكاً» تقليداً منه لابن حجر في (الفتح3/30) وقوى ذلك برواية النسائي المنكرة هذه، ولو أن هذا المتجاهل اكتفى في التقليد على ما في الفتح لهان الأمر بعض الشيء، ولكنه أخذ يرد علي بالباطل تضعيفي لرواية النسائي هذه بتحريفه لكلامي أولاً، وبالافتراء علي ثانياً؛ فاسمع إليه كيف يقول:

«وقد زعم أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلاً». فأقول غاضاً النظر عن مناقشته في قوله (زعم):

أولاً: قوله «رواية حفص عن الأعمش كانت في كتاب..» إلخ. تدليس خبيث على القراء وكذب على الحافظ المزي والحافظ العسقلاني، فإن الذي في تهذيبيهما: أنه كان عند عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش. فهذا شيء، وكون حديثه هذا المنكر كان في كتابه شيء آخر كما لا يخفى على القراء.

ثانياً: قوله «فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه»!

فأقول: يلاحظ أنه بتغيير لفظة (الاختلاط) مكان قولي (تغير) يدل على شيئين أحلاهما مر:

الأول: أنه لا يفرق بين اللفظين، وأن حكم من تغير من الثقات حكم من اختلط منهم عنده، وهذا هو اللائق بجهله وتعلقه بهذا العلم! والواقع أن التغير ليس جرحاً مسقطاً لحديث من وصف به، بخلاف من وصف بالاختلاط، والأول يقبل حديث من وصف به؛ إلا عند الترجيح كما هنا، وأما من وصف بالاختلاط؛ فحديثه ضعيف؛ إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط.

والآخر: أنه تعمد التغيير المذكور تضليلاً وتمهيداً للاعتذار عن قوله «على تسليم وقوعه»!

فإذا تنبه لتلاعبه بالألفاظ وقيل له: كيف تنكر تغيره وفي (التهذيبين) نقول صريحة عن الأئمة بوصفه بذلك؟

أجاب: بأنني عنيت الاختلاط وهذا غير مسلم به!

وإذا قيل له: البحث في التغير - وهذا مما يمكن إنكاره - قال: قد أجبت عنه بأن الحديث في كتاب حفص! وقد يبدو أن هذا الكلام فيه تكلف ظاهر في تأويل تغييره المذكور، فأقول: هو كذلك، ولكنه لا بد من هذا عند افتراض أنه تعمد التغيير وإلا فالاحتمال أنه أتي من قبل جهله هو الوجه.

رابعا: لو فرض أن حفص بن غياث لم يرم بالتغير وكان كسائر الثقات الذين لم يرموا بجرح مطلقاً فحينئذ يرد حديثه هذا بالشذوذ لمخالفته لأولئك الثقات الستة الذين رووه بنسبة النزول إلى الله صراحة وقوله عز وجل: «من يدعوني من يستغفرني».

(راجع: تفسير القرطبي4/39) وأقاويل الثقات ص205).