إمامة إبراهيم بين الحقيقة والافتراضات الإمامية: كشف الزيف وراء الادعاءات

يستغل بعض أتباع الشيعة الاثني عشرية الآيات القرآنية التي تتحدث عن إمامة إبراهيم عليه السلام لاستنباط مزاعم الإمامة الاصطلاحية التي يزعمون أنها هبة إلهية تمنح بعض الأشخاص دون سواهم، مثل علي وبقية الأئمة. لكن هذه الادعاءات لا تستند إلى نصوص صريحة أو محكمة في القرآن، بل هي أوهام وافتراضات باطلة تبرر بها فرقة ضالة معتقداتها الخاصة. في هذا المقال نسلط الضوء على الحقيقة حول إمامة إبراهيم، ونبين المغالطات اللغوية والاصطلاحية في استدلال الإمامية عليها، مؤكدين أن هذه الادعاءات باطلة ولا تقيم حججاً شرعية صحيحة.

أي هل هي منصب آخر غير النبوة؟ أم هي وصف لازم لها؟

على شرط أن تثبت كمنصب بالدليل القطعي الذي لا يتطرق إليه الاحتمال وإلا بطل الاستدلال.

وهذا ينتقض بأمور كثيرة منها:

لفظ (الإمام) مشترك:

إن لفظ (الإمام) في الآية لا يمكن العدول به عن معناه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي إلا على سبيل الاحتمال.

فاللفظ في أحسن أحواله مشترك بين المعنيين: اللغوي. الذي هو القدوة الذي يؤتم به ويتبع.

وبين الاصطلاحي الذي هو منصب آخر غير النبوة.

واللفظ المشترك ليس نصاً صريحاً محكماً إنما هو مشتبه محتمل لا يصح الاحتجاج به في الأصول.

فالقول بـ(الإمامة) بدلالة الآية قول مبني على الظن. والظن لا يقبل في الأصول التي مبناها على اليقين. فالاستدلال بالآية على هذا الأساس باطل. لأنه لا أساس له.

ترجيح كون الإمامة لغوية وليست اصطلاحية:

وهذه جملة أمور ترجح كون الإمامة في الآية لغوية وليست اصطلاحية. مع الانتباه إلى أن الترجيح لا يعمل كحجة إثبات إلا في المسائل الفرعية لصحة ابتنائها على الظن الراجح. أما الأصول فالترجيح لا يصلح حجة إثبات معتمدة فيها دون القطع الخالي تماماً من الاحتمال. وهذا يعني أنه حتى لو كانت الأدلة أو القرائن ترجح كون الإمامة هنا اصطلاحية، فلا يرقى ذلك لأن يكون حجة في موضوعنا لأنه أصولي وليس فروعياً. فكيف والأدلة المرجحة في جانب المعنى اللغوي! فتكون (الإمامة) مبنية على ظن مرجوح، وهو غير مقبول في الفروع، فيرفض قطعاً في الأصول.

من هذه الأمور:

◘ قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماماً﴾ يمكن حمله على أنه جملة مفسرة للجملة السابقة. وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَى إبراهيم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ….﴾ فتكون وما بعدها تفسيراً للكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم عليه السلام ، وتكون الإمامة أول الابتلاءات أو الكلمات التي ابتلي بها، ثم تتابعت بقية الابتلاءات والأوامر كبناء البيت وإعداده ثم الأمر بذبح ولده….الخ.

فأول ما ابتلي به إبراهيم أن أخبره الله تعالى بأنه جاعله للناس إماماً أي نبياً ورسولاً يقتدي به الناس، لأن كل رسول قدوة يؤتم به. ومن هنا يكون الابتلاء، لأن كل من تصدى للناس يدعوهم ويأمرهم وينهاهم يبتلى ويؤذى.

والنبي أول ما يوحى إليه بالنبوة، ثم يؤمر بدعوة الناس، وهي الرسالة، فيكون رسولاً.

◘ فقوله: ﴿إني جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماماً﴾ أي رسولاً يقتدى به: فعليك أن تبلغ وتدعو وتأمر وتنهى وتصبر على البلاء. فتكون الرسالة أول الابتلاء.

وكل رسول إمام ولا بد -وإلا كيف كان رسولاً؟– وليس كل إمام رسولاً.

فالإمامة وصف لازم للرسالة وليست شيئاً خارجاً عنها حتى يصح القول بأن الرسول يمكن أن يتدرج به الحال فيكون رسولاً أول الأمر ثم يكون من بعد إماماً، أو لا يكون. إذ بمجرد أن يكون العبد رسولاً يكون إماماً لأن الإمامة من الأوصاف اللازمة للرسالة.

◘ وذلك كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (الأحزاب /45، 46).

فإن الشاهد والمبشر والنذير والداعي والسراج المنير ليست مناصب مستقلة عن النبوة، وإنما هي أوصاف لازمة لكل رسول. فإذا كان النبي كذلك كان رسولاً ولا بد. فكذلك قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماماً﴾: فيكون الرسول إماماً وشاهداً ومبشراً ونذيراً…الخ وكلها أوصاف وليست مصطلحات خاصة لمناصب مستقلة عن النبوة.

◘ ومنها أن الله تعالى لم يجعل إبراهيم عليه السلام خليفة أو حاكماً متصرفاً في أمور الناس، وإنما جعله قدوة ونموذجاً للتأسي والاتباع. و(الإمام) من معانيه في مصطلح الإمامية الخليفة أو الحاكم المتصرف في أمور الناس بتعيين من الله، وليس القدوة المجرد عن ذلك. فلو كان مقصود الله تعالى بالإمامة ذلك، لما تخلف وعد الله لإبراهيم بها على هذا المعنى، ولصار إبراهيم خليفة وحاكماً مطاعاً.

والحاصل: أن الإمامة والخلافة شيئان مختلفان بحيث يمكن أن يفترقا واقعاً وشرعاً كما حصل لإبراهيم عليه السلام إذ كان إماماً ولم يكن خليفة.

ولذلك فرق الله تعالى بين داود وإبراهيم في اللفظ. فقال لداؤود عليه السلام : ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (ص:26). بينما قال لإبراهيم: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماماً﴾ لأن داود كان خليفة وحاكماً متصرفاً. وإبراهيم لم يكن كذلك.

وعلي لم يأت نص قرآني في خلافته كداود. ولا (إمامته) كإبراهيم!

◘ ومنها أن الذرية الذين طلب إبراهيم لهم الإمامة بقوله: (ومن ذريتي) صرح بمقصوده منهم بقوله: ﴿من آمن منهم بالله واليوم الآخر﴾ فهم مطلق المؤمنين، والإيمان وصف عام ليس خاصاً بـ(المعصومين).

وقد كرر إبراهيم اللفظ الدال على التبعيض -وهو الحرف (من)- في الموضعين، لأنه يعلم أن ذريته لا بد أن يكون بعضها -وليس جميعها- فاسقاً، فإنه حين طلب الإمامة لبعض ذريته طلب الرزق معها لهذا البعض، فقال:﴿وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (البقرة/126)، فبين الله له أن الرزق ليس خاصاً بالمؤمنين -كالإمامة- بل يعم المؤمن والكافر والظالم أو الفاسق، فقال: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً﴾.

◘ ومنها أن العـهد المذكور في قوله تعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ مبهم، فتفسيره بخصوص (الإمامة) المصطلح عليها يحتاج إلى دليل. فقد يكون هو مطلق ما يصح أن يكون به المؤمن إماماً وقدوة، كالقيام على شؤون بيت الله، وما شابه من الأمور الدينية.

وهذا هو الذي تكرر مجيئه في القرآن، كقوله تعالى:﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (يس /60، 61).

فعهد الله هنا -وهو أعظم عهد- الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.

وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ (التوبة/75). وهو الزكاة والصدقة.

وقوله: ﴿مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ (الأحزاب/23). وهو عهد الجهاد. كما في قوله: ﴿الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح/10).

وهذا أقرب إلى معنى اللفظ. بقرينة أن الله تعالى قال بعده مباشرة: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة/125). فتطهير البيت والقيام على شؤونه إذن من العهد الذي لا ينال الظالمين حقاً في شرع الله.

ولهذا يتسابق الملوك على التشرف بخدمة بيت الله تعالى من أجل إضفاء الشرعية على ملكهم وإمامتهم. لكن هذه الإمامة غير معتبرة شرعاً ما لم تكن بحق.

ومن هذا الباب سمي إمام المسجد إماماً. وكل من صلى بالناس فهو إمام لهم في تلك الصلاة.

الإمامة تتجزأ

وهذا يعني أن الإمامة تتجزأ، فتتسع وتضيق:

فقد يكون الإنسان إماماً في مسجد، أو إماماً لمصر من الأمصار. أو يكون إماماً للأمة، أو إماماً للناس كإبراهيم عليه السلام . وهذا هو الذي حصل له: فإن أتباع الديانات السماوية الثلاث يتشرفون بالانتساب إليه، والاقتداء به. وهو أبو الأنبياء. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه قائلاً: ﴿أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبراهيم حَنِيفًا﴾ (النحل/123).

وهذه الإمامة لم تتهيأ لأحد من الأنبياء سواه.

إن بعض الأنبياء قد لا يكون إماماً لغير أهله أو قومه. وبعضهم إمامته ليست كاملة من جميع الوجوه المطلوبة للنبي كيونس عليه السلام الذي قصر في الصبر المطلوب من أمثاله فنهى الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتخذه قدوة فيه كما جاء في قوله: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (القلم/48). أما إبراهيم عليه السلام فهو من أولي العزم الذين أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ (الأحقاف/35).

فالإمامة التي سألها إبراهيم لبعض ذريته من هذا الجنس.

وهي قد تحصل لكل مؤمن بدليل أن الله أرشد عباده جميعاً أن يسألوه إياها وذلك في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إماماً﴾ (الفرقان/74).

وعلاقة الإمامة هنا بالأزواج والذرية من وجهين:

أحدهما: هي أن من تصدى لإمامة الناس، إذا كان له زوجة سيئة وذرية عاقة مشاكسة، انشغل بهم وبمشاكلهم عن مطالب الإمامة فلم ينجح في أدائها، ما يدل على أن الإمامة ليست منحة قدرية كائنة لا محالة دون سبب أو سعي من صاحبها.

والآخر: أن من لم يكن إماماً وقدوة لأهل بيته لم يصلح إماماً لغيرهم.

وقد جاء هذا الدعاء مبدوءاً بقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً﴾ (الفرقان/63) و(عباد الرحمن) لفظ عام يندرج تحته كل مؤمن، وليس خاصاً بـ(المعصومين).

واستمرت الآيات بذكر الأعمال الصالحة لنيل الإمامة، والأعمال التي تناقضها حتى ختمت بهذا الدعاء الذي ختم بطلب الإمامة.

وهي تفسير وتفصيل لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتنَا يُوقِنُونَ﴾ (السجدة/24). أي لما صبروا على أداء تكاليف الإمامة من الإتيان بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة.

الإمامة قد تكون هي النبوة:

ومن القرائن التي تناقض الإمامة الاصطلاحية: أن الإمامة التي سألها إبراهيم ربه تحتمل أن تكون النبوة لا غيرها: من حيث أن النبي إمام. وكيف يكون نبياً وهو لا يصلح أن يكون قدوة وإماماً؟! فسماه إماماً بالنظر إلى هذه الحيثية. لأن النبوة إنما تكون ابتلاءاً من جهة أنها معنى يسلتزم التقدم بالناس وقيادتهم في الخير ودعوتهم إليه. وهذا هو معنى الإمامة، فيكون الخطاب الإلهي بذلك في أول الوحي لإبراهيم بالنبوة.

صحيح أنه لم يكن له آنذاك ذرية، لكن لا مانع من توقع وجودهم في المستقبل.

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ (العنكبوت/27).

ولم يقل: الإمامة. ولا مانع من أن نجعل ذلك تفسيراً لقول إبراهيم في الآية: (ومن ذريتي)، واستجابةً لدعائه. فالله حين أخبره أنه جاعله للناس إماماً طلب أن يجعل هذه الإمامة في ذريته. والله قد استجاب دعاءه، وأخبرنا عن ذلك بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ﴾.. أيّ شيء جعل في ذريته؟ قال: ﴿النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ ولم يقل: (الإمامة والكتاب). وهذه قرينة قوية تشهد لما نقول.

لفظ (الإمامة) لم يرد في القرآن عكس (النبوة)

ومما ينبغي أن يلاحظ أن لفظ (الإمامة) لم يرد في القرآن إنما ورد لفظ (النبوة).

ومما يشهد لها من القرائن أن النبوة بعد إبراهيم حصرت في ذريته. وهي لا تكون لمن أسرف في المعاصي فكان من الظالمين، بينما كانت لمن ظلم نفسه من ذريته لكنه تاب وأصلح كموسى عليه السلام الذي قتل إنساناً لا يحل له قتله كما أخبر تعالى فقال: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ (القصص/15، 16).

الإمامة والابتلاء:

وأما القول بأن الابتلاء متقدم على (الإمامة) على اعتبار أنها حصلت كجزاء على النجاح في الابتلاء، كما قال به الطوسي في (التبيان)، والطبرسي في (مجمع البيان. ومن المتأخرين (آية الله العظمى) جعفر سبحاني[1] فهو قول مرجوح من الناحية اللغوية: لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الأولى أن يقال: (وَإِذْ ابْتَلَى إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماما). فيؤتى بـ(الفاء) كرابطة ليكون ما قبلها (وهو الابتلاء) سبباً لما بعدها (وهو الإمامة). وبعدم وجود (الفاء) يترجح كون العبارة تفسيراً – وليس جزاءاً- لما قبلها.

ومما يؤيد ذلك أن الجملة إذا جاءت جزاءاً لجملة تقدمت عليها، ولم تتأخر عنها.

أما إذا تأخرت فهي سبب أو تفسير لما قبلها.

فالجملة المتأخرة التفسيرية كقوله تعالى:﴿وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ النازعات/30، 31.

فجملة (أخرج….) تفسير لجملة (دحاها).

وأما السببية فكقوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجـَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ لماذا؟ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ…﴾ الحاقة /30-34.

فجملة ﴿إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ…﴾ سبب لما قبلها من قوله: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ…﴾. فالجملة الجزائية تتقدم على الجملة السببية.

فتأخير قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماماً﴾ مع انعدام حرف (الفاء) يضعف كونها جزاءاً لما قبلها، وأن ما قبلها سبب لها.

صحيح أن الإمامة في الدين تنال بالصبر والابتلاء القائم على اليقين. ولكن هذه هي الإمامة اللغوية التي هي القدوة. أما الاصطلاحية فهي- على حد قول الإمامية – هبة كالنبوة لا داعي لأن يتقدمها الابتلاء. بل الابتلاء يحصل بعدها: فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ناله الأذى والابتلاء بعد النبوة لا قبلها. فالنبوة أول الابتلاءات.

والخلاصة:

أن القول بأن (الإمامة) حصلت كجزاء على الابتلاء – ليسلم الادعاء بأنها منصب متأخر عن النبوة- ظن مرجوح لغة. وأصول العقيدة لا تبنى على الظن الراجح فكيف بالمرجوح!

نتائج بناء (الإمامة) على الابتلاء:

ولو سلمنا جدلاً بهذا القول. وهو أن (الإمامة) تحصل بالابتلاء فإنه يوقع أصحابه في مطبات وإحراجات تنسف (الإمامة) من الأساس! منها:

◘ أن الإمامية يقولون بأن (الإمامة) كائنة مع (الإمام) منذ وجوده. بل (الأئمة) كانوا (أئمة) قبل خلق آدم عليه السلام ! فالقول بحصولها بعد الابتلاء يتناقض مع أصـل قولهم بـ(الإمامة).

وسبب وقوعهم في هذا التناقض هو أن القول بأن (الإمامة) منصب غير منصب النبوة يحتاج –لإثباته بوضوح من خلال الآية- إلى القول بتأخره عن الابتلاء ليحصل التمييز بين المنصبين: على اعتبار أن منصب النبوة حصل أولاً ثم حصل منصب (الإمامة) آخراً. إذن هما منصبان متميزان.

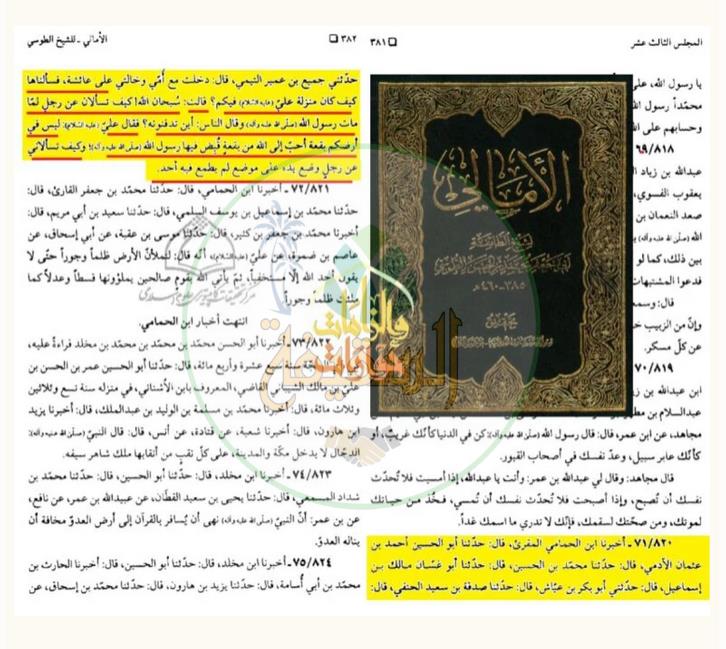

ولهذا -وحتى يتبين الأمر ويثبت أكثر- وضعوا له تلك الرواية التي تقول بأن الله اتخذ إبراهيم إماماً بعد أن اتخذه خليلاً ورسولاً… الخ.

وأغمضوا الطرف عن التناقض بين هذا وبين قولهم بأن (الإمامة) هبة كائنة مع (الإمام) منذ وجوده.

وهذا يدل على أن قواعد الإمامية تصنع حسب الطلب. فإن احتاجوا لقاعدة وضعوها وإن تناقضت مع قاعدة أخرى وضعوها مسبقاً.

◘ وأيضا فإن (الإمامة) إذا كانت إنما حصلت بعد اجتياز الابتلاءات، والنجاح في الامتحانات فقد حصلت بأسباب وسعي من العبد. والإمامية يقولون بأن (الإمامة) –كالنبوة- لا يدَ للعبد في تحصيلها. إنما هي هبة ممنوحة من الرب.

ومن هذه المفاسد والتناقضات:

أن بعض (الأئمة) لم يحصل لهم ابتلاء، وقد نالتهم (الإمامة) –حسب العقيدة الإمامية- بلا سابق امتحان: مثل محمد الجواد وابنه علي. وكذلك (المهدي)، إذ حصلت لهم (الإمامة) منذ الطفولة. كما اعترف بذلك جعفر سبحاني بقوله: قد بلغ بعض الأئمة المعصومين لدى الشيعة إلى القمة من الكمال والصلاح من دون أن يتعرضوا للابتلاء[2].

وقد حاول التملص من الإحراج الذي يسببه له هذا القول بأن الابتلاء ليس الطريق الوحيد للإمامة.

ونحن نقول: فلم لا تكون (العصمة) ليست الطريق الوحيد (للإمامة) كذلك؟!

وهذا أولى بالقبول وأقرب للمعقول: لأن القرآن يقرر أن الإمامة حصلت للبعض بالصبر واليقين. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (السجدة/24). والصبر لا يكون إلا على الابتلاء. فالابتلاء مذكور ومنصوص عليه كشرط للإمامة، لكن (العصمة) غير مذكورة في الآية، ولا منصوص عليها في القرآن كله كشرط لها.

فالتمسك بغير المذكور، والتفريط بالشرط المنصوص عليه قلب للأمور لا تقبله إلا القلوب المنكوسة، والعقول المعكوسة.

والسبب الكامن وراء الوقوع في هذا التناقض هو أنه لا بد من التملص من شرط الابتلاء بأي صورة وإلا انتقضت (الإمامة). لأن بعض (الأئمة) لم يبتلوا قبل (الإمامة). ولا بد -من جهة أخرى- من التمسك وعدم التفريط بـ(العصمة) شرطاً لـ(الإمامة). لأنه يفيدهم في إسقاط إمامة (الصديق) وبقية الخلفاء على اعتبار حصول الاتفاق على عدم عصمتهم!

وهذا يدل على عدم الجدية في الاعتقاد، وعدم خلوص النوايا وإلا لما كان الوقوع في مثل هذه الازدواجية، والانتقائية في تطبيق القواعد والشروط. بل اختراعها!

لا علاقة للعصمة من الظلم بالإمامة:

إن (العصمة) -التي حصل التشدد في اشتراطها لـ(الإمامة) بحيث لو وقع ذنب من إنسان ولو لبرهة من حياته وإن تاب وأصلح كان مانعا من الإمامة – لا يوجد دليل معتبر عليها. بل الأدلة إلى غير جانبها.

ويكفينا في هذا الموضع دليل واحد: هو أن آدم عليه السلام وقع في الخطيئة وارتكب الظلم بنص القرآن كما قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة/35).

فالأكل من الشجرة يجعل الآكل من الظالمين، وقد أكل آدم منها ولذلك اعترف هو وحواء قائلَين: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف/23).

فكيف -على قواعد الإمامية- يستقيم هذا مع إمامته، والنص على خلافته بقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَليفَةً﴾ (البقرة/30)؟! وكل خليفة منصوص عليه شرعاً هو إمام شرعي ولا بد.

إن هذا ينقض (العصمة)، ويجعل التائبين –كآدم عليه السلام - غير مشمولين بوصف الظلم المذكور في قوله سبحانه: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ أي أن العصمة -والتي من شروطها عدم حصول ذنب سابق- ليست مقصودة في الآية التي هي موضع الاحتجاج.

وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بيان عند الكلام على المقدمة الثالثة.

إمامة الأشرار:

• ومما يبين بطلان منصب (الإمامة) بوضوح: أن الله تعالى تحدث لنا عن إمامة أخرى هي إمامة الأشرار.

وذكر أنها (بجعل) منه. فاستعمل اللفظ نفسه في الإمامتين كما قال تعالى عن فرعون وملئه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ﴾ (القصص/41) فقد جعل الله تعالى للكفر والشر أئمة يقتدى بهم وسماهم (أئمة) (التوبة/12)، كما جعل للإيمان والخير أئمة يقتدى بهم وسماهم (أئمة).

ولا شك أن إمامة الأشرار ليست منصباً يتم بالتعيين الإلهي مع كونها بـ(جعل) من الله فكذلك إمامة الأخيار لأن اللفظ المخبر عن الإمامتين واحد. فلو كان اللفظ (جعلناهم أئمة) يعني أن الإمامة منصب لكانت كذلك إمامة الأشرار لأن اللفظ واحد في الإمامتين: فهنا قال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾، وهناك قال: ﴿وَجَعلْنَاهُمْ أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (الأنبياء /73). وقال: ﴿وَجَعَلْنَا منْهُمْ أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (السجدة/24).

وهو كقوله تعالى عن بني إسرائيل: ﴿وَنُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئمة وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (القصص/5، 6) وليست (الوراثة) منصباً مع وقوع لفظ (الجعل) عليها. فكذلك (الإمامة). و(الذين استضعفوا من بني إسرائيل) وقعت منهم أعظم الذنوب كالإشراك بالله بعبادة العجل وغيرها!

ومن هنا صح أن يدعو كل مؤمن قائلاً: اجعلني للمتقين إماماً كما يدعو ويقول: اجعلني فائزاً اجعلني خاشعاً.. وهكذا.

وبالجملة فقد صار القول بأن الإمامة منصب غير النبوة غايته أن يكون مجرد ظن وشبهة، بينه وبين القطع واليقين مفاوز ومسافات تنقطع دونها الآمال. وأصول العقيدة مبناها على اليقين، لا على الظن فبطل الاستدلال.