تُعَدُّ آية ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ أن اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ من أكثر الآيات التي حاول الإمامية إلزامها بمعنى «الإمامة»، خاصة إمامة علي رضي الله عنه، رغم أن دلالتها اللغوية والسياقية والأصولية تأبى ذلك. فهذه الآية جزء من سياق متكامل يخاطب أهل الكتاب، ويحثّهم على إقامة ما أنزل إليهم، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة كاملة غير منقوصة، مع وعد إلهي صريح بالعصمة من الناس. ومن خلال التحليل العلمي لنص الآية، وسياقها، ودلالة «ما أُنزل»، يتبيّن أن حملها على الإمامة افتعالٌ متكلّف لا يستند إلى نص ولا إلى قرينة معتبرة، وإنما هو تأويل مبني على الظنّ والاحتمال، وهو ما لا يُقبل في أبواب العقيدة التي يشترط فيها القطع والإحكام.

هذا المقال يعرض دراسة نقدية مفصّلة تبطل دعوى الإمامية في الاستدلال بالآية على إمامة علي، من خلال بيان إشكالات لغوية، وأصولية، وسياقية، وعقلية تجعل هذا التفسير ممتنعًا، وتُظهر تناقضه مع مبانيهم أنفسهم، بل وتكشف استلزامه لنتائج تهدم احتجاجهم بكل الآيات التي ادّعوا سابقًا أنها تدل على الإمامة.

الدليل على عدم دلالة هذه الآية الكريمة على (الإمامة) هو:

فقدانها لشرط الدليل الأصولي إلا وهو الإحكام والصراحة في الدلالة على المراد.

فالآية -في أحسن أحوالها- متشابهة تحتمل أكثر من معنى، فهي ليست نصاً صريحا في (الإمامة) عموما، ولا (إمامة) أحد بعينه خصوصاً.

والاستدلال بها على هذه المسألة استدلال بالظن والاحتمال، والمعنى المراد (الإمامة) غير منصوص عليه في الآية نصاً وإنما يستنتج منها استنتاجا ويستنبط استنباطا.

وهذا لا يصلح في الأصول، والقول به اتباع للمتشابه نهينا عنه.

والإمامية يقولون:

أن هذه الآية من آخر ما نزل. وهي أمر من الله تعالى جازم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ (إمامة) علي.

وهذا يستلزم عدم تبليغ (الإمامة) من قبل، ما يبطل احتجاجهم بجميع الآيات التي نزلت قبلها مثل آية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (المائدة:55) لأنه إذا كان معناها إمامة علي فهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ (الإمامة) من قبل. فما معنى أن يأمره الله بعدها بتبليغها بحيث يكون عدمه عدماً لتبليغ الرسالة؟

إن الادعاء بأن التبليغ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو(إمامة) علي يمكن رده بادعاء مثله فيقال: بل هو (إمامة) أبي بكر، وأن (الإمام) بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وهو (إمامة) أبي بكر. ومما يؤيده استخلاف النبي إياه في الصلاة في أيام مرضه الأخيرة. وإذن هو (الإمام) بعده. وهناك كثير من الروايات -بل الآيات- التي تعضد ذلك.

إن لفظة (ما أنزل) عامة ومجملة يمكن لأي شخص أن يدرج تحتها من شاء من (الأئمة) ما دام الأمر بالدعوى.

ولو كانت الأصول تثبت بمثل هذا لاحتج مسيلمة بهذه الآية على (نبوته)، وادعى أنها مما أُنزل وأُمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغه! وهكذا…

وزيادة في الفائدة نقول:

اللفظ عام لا مخصص له من القرآن

جاء في (الأصول) أن الاسم الموصول من ألفاظ العموم كما قال تعالى: ﴿له ما في السموات وما في الأرض﴾. وتقول: أعطني ما في جيبك، اجتنب ما يضرك.

فقوله تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك﴾ عام يشمل تبليغ جميع (ما أنزل) إليه. فتخصيص التبليغ بأمر معين مناف لعمومية النص، ولا بد له من دليل يخصصه.

وشرط الدليل المخصِّص أن يكون من داخل النص، وليس من خارجه وإلا عاد النص غير دال بنفسه، فتعين القول بعدم دلالة الآية بنفسها على المسألة. وللسبب نفسه لا يصح تخصيص الآية بالرواية. وتخصيص الآية بالرواية دليل واضح على أن الآية لا تدل بنفسها. فبطل الاحتجاج بها.

والاحتجاج بالرواية مردود من وجه آخر: هو أن الاستدلال بالروايات لا يصح في أصول الدين ما لم تثبت هذه الأصول بالآيات أولاً.

إن نص الآية لا يمكن اعتباره دليلاً -ولو متشابهاً- على المسألة:

إن ألفاظه لا تحتمل معنى (الإمامة) قط، ولا يخطر هذا المعنى على بال قارئه أبدا إلا إذا سبق الإيحاء به أو التلقين. فليس في النص إلا أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ (ما أنزل) إليه. وهو عام في جميع (ما أنزل) وليس محصورا بأمر معين. فإذا كانت (الإمامة) من (ما أنزل) إليه وجب تبليغها عليه. فننظر في (ما أنزل) من قبل من آيات: هل فيها ذكر (الإمامة)؟ وإلا لم تكن مما أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه لأنها ليست من (ما أنزل).

سياق الآية:

جاءت هذه الآية مسبوقة بآية ومتبوعة بآية، ورد في كليهما اللفظ: (ما أنزل) خطابا لأهل الكتاب. ولا شك أن (الإمامة) أو (إمامة علي) ليست من (ما أنزل) إليهم من ربهم، فاللفظ (ما أنزل) لا يحتمل هذا المعنى.

فما الفرق بين لفظ (ما أنزل) عند أهل الكتاب وبينه عندنا -وهو واحد- حتى تكون (الإمامة)، بل (إمامة) علي من (ما أنزل) إلينا من ربنا!

يقول تعالى في هذا السياق: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإْنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ أن اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (المائدة/66-68).

إن (ما أنزل) إلى أهل الكتاب وأمروا بإقامته، هو نفسه (ما أنزل) إلى

الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغه. ومنه نبوته صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأْمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإْنجِيلِ -إلى قوله- فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ (الَّذِي أُنزِلَ) مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الأعراف/157). وهو الذي زادهم طغيانا وكفرا، وليس (إمامة) علي أو غيره لأن الله تعالى لم يذكر ذلك قط. وليس هو مكتوبا عندهم. ولم يطالبهم به. ولم تكن (الإمامة) موضوعا للبحث والنظر بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم، حتى تزيدهم أو تنقصهم.

إن ﴿ما أنزل إليك من ربك﴾ في الآية (68) هو نفسه ﴿ما أنزل إليك من ربك﴾ في الآية (66) والآية (67)، فما وجه علاقته بـ(الإمامة)؟ وما علاقة (الإمامة) به؟!

معنى الآية:

هي أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ (ما أنزل) إليه جميعاً دون استثناء، وإن كره الكافرون والمنافقون والذين في قلوبهم مرض فتآمروا عليه، وأرادوا إيذاءه أو قتله. فليفعلوا ما يشاءون، فإن الله عاصمه وحافظه من تسلطهم عليه. فلم يبق له من عذر في كتم شيء من (ما أنزل) إليه خوفا وتقية. وإلا فما قام بواجب تبليغ الرسالة.

إن التبليغ يجب أن يكون كاملاً شاملاً. وهذا يحتاج إلى حماية كاملة شاملة. وهذه لا يقدر عليها إلا الله وحده. لذلك تكفل الله بها لنبيه فقال: ﴿والله يعصمك من الناس﴾. وهذا خاص برسوله صلى الله عليه وسلم.

أما المسلم العادي فغير مكلف بتبليغ جميع (ما أنزل) من الله، إلا ما كان في وسعه وقدرته. فإن خاف على نفسه القتل أو الأذى الشديد سقط عنه التبليغ لأن الله يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (البقرة/286)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

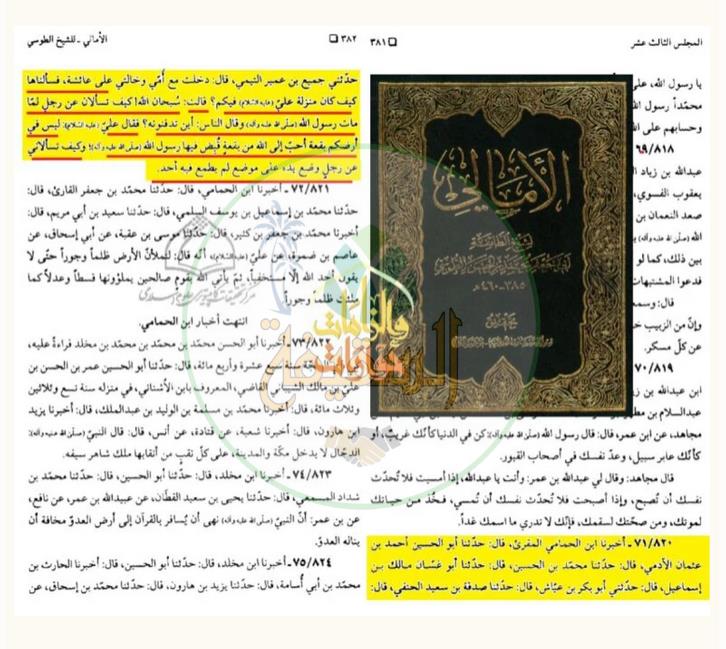

أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي وسعه أن يبلغ جميع (ما أنزل) إليه لأن الله تعالى تكفل بحفظه بنفسه. لذلك صرف النبي صلى الله عليه وسلم حرسه حال نزول الآية: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحرس حتى نزل عليه ﴿والله يعصمك من الناس﴾ فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله) رواه الترمذي والحاكم والبيهقي.

إن المحتج بالآية على (الإمامة) يحتاج إلى نفي هذا المعنى قطعا وجزما. ويحتاج كذلك إلى القطع والجزم في إثبات ما يقول من المعنى الآخر. وكلاهما مستحيل. فبطل احتجاجه بالآية.

أيهما أعظم: (إمامة) علي؟ أم طلاق امرأة وزواجها؟

يدعي الإمامية أن الله تعالى حين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ (إمامة) علي، تردد ولم يبلغ ما أمر بتبليغه من ذلك، خشية أن يتهمه الناس بمحاباة ابن عمه. حتى أنزل الله عليه هذه الآية، فلم يجد بداً عند ذاك من تنفيذ الأمر. فقام وجمع الناس في غدير يقال له خم وبلغهم (إمامة) علي، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً﴾ (المائدة:3).

ولا شك أن هذه التحشية من عندياتهم، ليتم لهم حمل الآية على ما يريدون. وإلا فهل (إمامة) علي -لو كانت حقاً- أقل شأناً من طلاق امرأة وزواجها؟ فلا تذكر في القرآن بالنص الصريح الواضح الغني عن التحشية، كما ذكرت فيه تلك الحادثة في قصة مشابهة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بتطليق زينب بنت جحش من زيد بن حارثة ابنه بالتبني، ثم الزواج منها بعد ذلك. فتردد في تنفيذ الأمر خشية الناس حتى أنزل الله عليه يعاتبه عتاباً شديداً وهو يقول: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً * مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً * الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً * مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ (الأحزاب: 37-40). ومن الواضح جداً أن الآيات صريحة في ذكر الحادثة إلى حد التصريح باسم (زيد) متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج (زينب) الأول. وكذلك صرحت بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تردد وتلكأ في تنفيذ الأمر. فلماذا لا تذكر دعوى الإمامية وقصتهم تلك كما ذكرت هذه القصة؟! مع أن قصتهم –لو كانت حقاً- أولى بالذكر، وأحوج إلى التصريح! وكذلك اسم (علي)!!