تُعَدّ مسألة إمكان الحوادث من القضايا العميقة التي دار حولها النقاش بين علماء الكلام والفلاسفة وأهل السنة والجماعة. فهي ترتبط بأصل عقدي عظيم، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان تفرده بالقدم والأزلية، وأن ما سواه من مخلوقات حادث مكوَّن بعد أن لم يكن. وقد سعى المخالفون إلى اتهام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بأقوال لم يقلها، وزعموا أنّه يُثبت قدم العالم أو يجعل الحوادث أزلية، بينما نصوصه الصريحة تنطق بخلاف ذلك، حيث قرر أن الله وحده القديم الأزلي، وأن كل ما عداه فهو حادث بعد العدم. وتبرز أهمية هذه القضية في أنها تتعلق بالعقل والنقل معًا؛ إذ لا يمكن لعقل صريح أن يتصور مخلوقًا قديمًا أزليًّا مع الله جل وعلا، ولا يمكن لنقل صحيح أن يدل على ذلك. ومن هنا وجب بيان الحق، والرد على شبهات المشنِّعين، وإظهار نصوص شيخ الإسلام التي تحسم الخلاف وتوضح مذهبه الحق.

إن موضوع قِدَم النَّوع الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المواضيع التي كثر الكلام فيها. ورأيتُ من تكلَّم بهذا الموضوع ثلاثة أقسام من الناس:

القسم الأول:

من اطَّلع على كامل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فتكلم بعلم، وبيَّن من خلال كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المقصود الذي قصده، ولم يحمل النصوص على الاحتمالات البعيدة، وتكلم بإنصاف وعدل، ونقل الكلام من كتب شيخ الإسلام من غير أن يزيد عليها، أو يُنقص منها ما يُخِلُّ بالمعنى. فكلام هذا القسم من الناس هو المعتبر، وذلك لأن الاعتبار يقوم بالأدلة الواضحة، والبراهين الساطعة.

القسم الثاني:

بعض أهل العلم من المعروفين بالعلم، والتقوى، والورع، ونصرة الشريعة، ولكنهم لم يطَّلعوا على كامل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فحكموا على ما اطَّلعوا عليه. وأمثال هؤلاء الأفاضل إذا تبيَّن لهم الحق بالأدلة المعتبرة، فإنهم يقولون به، ولا يترددون في اتباع الحق القائم على الأدلة. فهذا القسم مأجور، ولكن إن صدر منهم ما يخالف الحق فيجب التبيين لهم بكل أدب واحترام وتوقير يناسب مقامهم العلمي. وأما من مات منهم وقد كتب في هذا الموضوع، فيجب أن يُرد عليه بعلم وأدب واحترام، والترحُّم عليه، ولا يجوز التعرض له بأي سوء.

القسم الثالث:

وهم كل نطيحة ومتردية، لا همَّ لهم إلا الطعن بالعلماء، والظلم لمن خالفهم. فتراهم يُكفِّرون، ويشنِّعون، ويكذبون، ويطبِّلون. فإذا ناقشتهم وأثبتَّ لهم بالأدلة بطلان مزاعمهم، فلا ترى إلا المكابرة والعناد، والجهل، والحقد غير المبرر. وهذه الصفات هي الغالبة على هؤلاء، وأخص من هؤلاء الرافضة الحَمقى الذين يتسترون بمحبة أهل البيت رضي الله عنهم، وأهل البيت براء منهم كبراءة عيسى عليه السلام من النصارى، وبراءة الكليم موسى عليه السلام من اليهود. وأخص أيضاً جهمية العصر المعطلة الذين يدَّعون أنهم أشاعرة، والإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وغيره من السادة الأشاعرة كالإمام الباقلاني، والإمام الجويني، والإمام الغزالي، وغيرهم من علماء الأشاعرة براء من أمثال هؤلاء الجهمية المعطلة، الذين وصل ببعضهم الحقد إلى درجة موالاة الرافضة على أهل السنة.

وكذلك أخص الأحباش أتباع الضال عبد الله الهرري –عليه من الله ما يستحق– فإن جميع من ذكرت من هؤلاء الضلال لا اعتبار بكلامهم، ولا بآرائهم، ولا بنقولاتهم، وذلك لأن كلامهم يعتمد على الكذب، والتدليس، والبتر، وأخذ ما يوافق هواهم، وترك ما يخالف هواهم. فأمثال هؤلاء لا يستحقون إلا الترك، ولا يجوز الالتفات إلى كلامهم.

وسيَتبيَّن للقراء الكرام من خلال النص الأول الذي سأستشهد به من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدته في القِدَم النوعي، وكيف أنه يجزم ويقطع بمخالفة الفلاسفة الدهريين القائلين بقدم العالم. ثم سأبين بعدها من خلال كتبه المعنى الذي أراده من القِدَم النوعي، وما هي العلَّة التي من أجلها قال به.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ردِّه على الفلاسفة القائلين بأن المؤثِّر التام يستلزم أن يكون مقارناً لأثره، وكذلك ردَّ على المتكلمين الذين ردوا على الفلاسفة بأنه يجب أو يجوز أن يتراخى عن المؤثر التام أثره، حيث قال:

«والصواب قول ثالث، وهو أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر، فيكون الأثر عقبه، لا مقارناً له، ولا متراخياً عنه. كما يقال: كسرتُ الإناء فانكسر، وقطعتُ الحبل فانقطع، وطلقتُ المرأة فطلقت، وأعتقتُ العبد فعتق. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82]. فإذا كوَّن شيئاً كان عقب تكوين الرب له، لا يكون مع تكوينه ولا متراخياً عنه.

وقد يقال: يكون مع تكوينه، بمعنى أنه يتعقبه لا يتراخى عنه».

|

مقالات السقيفة ذات صلة |

|

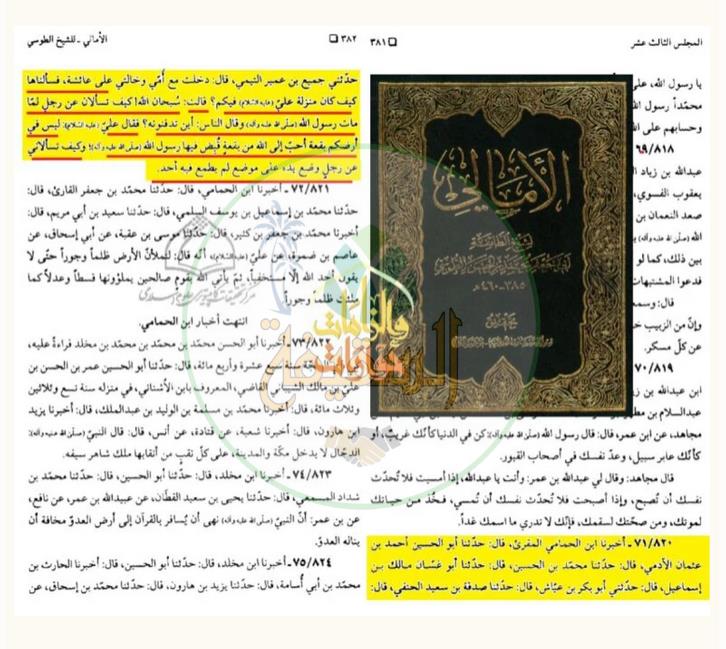

رواية: سماك بن حرب نزل إلى الفرات وأغمس رأسه فردّ بصره |

وهو سبحانه ما شاء كان ووجب بمشيئته وقدرته، وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته له، وعلى هذا فكل ما سوى الله تعالى لا يكون إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم، فإنه إنما يكون عقب تكوينه له، فهو مسبوق بغيرهم سبقاً زمانياً.

وما كان كذلك لا يكون إلا مُحدَثاً، والمؤثِّر التام يستلزم وجود أثره عقب كمال التأثير التام.

درء تعارض العقل والنقل – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 8 ص 270 – 271

فكلام أبي العباس رحمه الله تعالى واضح في أن الأثر لا يقارن المؤثر، وقد صرَّح بما لا مجال للشك فيه بعدم مقارنة العالم لله تعالى، وفي هذا دليل قاطع بعدم قوله بقدم العالم الذي يقول به الفلاسفة، بل قال في ردِّه على الفلاسفة الدهريين القائلين بقدم العالم:

«وَكَانَ مَا عُلِمَ بِالشَّرْعِ مَعَ صَرِيحِ الْعَقْلِ أَيْضًا رَادًّا لِمَا يَقُولُهُ الْفَلَاسِفَةُ الدَّهْرِيَّةُ مِنْ قِدَمِ شَيْءٍ مِنْ الْعَالَمِ مَعَ اللَّهِ، بَلْ الْقَوْلُ بِقِدَمِ الْعَالَمِ قَوْلٌ اتَّفَقَ جَمَاهِيرُ الْعُقَلَاءِ عَلَى بُطْلَانِهِ».

مجموع الفتاوى – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 5 ص 565

وهذا رد قوي على المشَنِّعين عليه بحقد وجهل، وكذلك رد على كل من لم يفهم كلام شيخ الإسلام، ولم يطَّلع على كلامه في كل مؤلفاته في هذا الموضوع. فخلاصة هذا الموضوع أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقدم نوع العالم محمول على المعنى الذي أراده، وهو أثر صفة الخلق لله تعالى، وغايته في ذلك تنزيه الباري تعالى عن أن يكون معطَّلاً.

وقد صرَّح بهذا رحمه الله تعالى، حيث قال:

«فَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ مِنْ مَفْعُولَاتِهِ قَدِيمٌ مَعَهُ، لَا، بَلْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ لَهُ، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ مُحْدَثٌ كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ خَالِقًا فَعَّالًا. وَإِذَا قِيلَ: إنَّ الْخَلْقَ صِفَةُ كَمَالٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: 17]، أَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ خَالِقِيَّتُهُ دَائِمَةً، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ لَهُ مُحْدَثٌ مَسْبُوقٌ بِالْعَدَمِ، وَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ قَدِيمٌ. وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْكَمَالِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَطَّلًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْفِعْلِ ثُمَّ يَصِيرَ قَادِرًا وَالْفِعْلُ مُمْكِنًا لَهُ بِلَا سَبَبٍ. وَأَمَّا جَعْلُ الْمَفْعُولِ الْمُعَيَّنِ مُقَارِنًا لَهُ أَزَلًا وَأَبَدًا فَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَعْطِيلٌ لِخَلْقِهِ وَفِعْلِهِ، فَإِنَّ كَوْنَ الْفَاعِلِ مُقَارِنًا لِمَفْعُولِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الْمَعْقُولِ».

مجموع الفتاوى – ج 18 ص 228

وقال أيضاً:

«الثَّالِثُ: أَنَّ قَوْلَهُ: "لِأَنَّ مَعْنَى الْخَلْقِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَوْجُودًا؟"، فَيُقَالُ: بَلْ كُلُّ مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُحْدَثٌ مَسْبُوقٌ بِعَدَمِ نَفْسِهِ، وَمَا ثَمَّ قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. وَإِذَا قِيلَ: "لَمْ يَزَلْ خَالِقًا"، فَإِنَّمَا يَقْتَضِي قِدَمَ نَوْعِ الْخَلْقِ وَدَوَامَ خَالِقِيَّتِهِ، لَا يَقْتَضِي قِدَمَ شَيْءٍ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ. فَيَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَعْيَانِ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَا يَقُولُ عَاقِلٌ إنَّ مِنْهَا شَيْئًا أَزَلِيًّا. وَمَنْ قَالَ بِقِدَمِ شَيْءٍ مِنْ الْعَالَمِ – كَالْفُلْكِ أَوْ مَادَّتِهِ – فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ مَخْلُوقًا بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ إِذْ أَوْجَدَهُ الْقَدِيمُ. وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فَعَّالًا خَالِقًا، وَدَوَامُ خَالِقِيَّتِهِ مِنْ لَوَازِمِ وُجُودِهِ. فَهَذَا لَيْسَ قَوْلًا بِقِدَمِ شَيْءٍ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ، بَلْ هَذَا مُتَضَمِّنٌ لِحُدُوثِ كُلِّ مَا سِوَاهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى سُؤَالِ السَّائِلِ لَهُ».

مجموع الفتاوى – ج 16 ص 95

وقال أيضاً:

«إن قيل: لا يكون الحادث حتى يكون قبله حادث، فهذا التسلسل في الآثار، وفيه الأقوال الثلاثة للمسلمين. وليس الخلاف في ذلك بين أهل الملل وغيرهم كما يظنه كثير من الناس، بل نفس أهل الملل، بل أئمة أهل الملل أهل السنة والحديث يجوزون هذا النزاع في كلمات الله وأفعاله، فيقولون: إن الرب لم يزل متكلماً إذا شاء، وكلمات الله دائمة قديمة النوع عندهم، لم تزل ولا تزال أزلاً وأبداً. وقد بُسط هذا وما يناسبه في موضع آخر، وذكر بعض ما في ذلك من أقوال أئمة السنة والحديث. وأما ما يذكره كثير من أهل الكلام عن أهل الملل: المسلمين واليهود والنصارى، أن الله لم يزل معطَّلاً لا يتكلم ولا يفعل شيئاً، ثم حدث ما حدث من كلام ومفعولات بغير سبب حادث، فهذا قول لم ينطق به شيء من كتب الله: لا القرآن، ولا التوراة، ولا الإنجيل، ولا الزبور، ولا نُقل هذا عن أحد من أنبياء الله، ولا قاله أحد من الصحابة أصحاب نبينا ﷺ، ولا التابعين لهم بإحسان. ولكن الذي نطقت به الكتب والرسل أن الله خالق كل شيء، فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك مخلوق ومُحدَث كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بعدم نفسه، وليس مع الله شيء قديم بقدمه في العالم: لا أفلاك ولا ملائكة، سواء سُمِّيت عقولاً ونفوساً أو لم تُسمَّ».

الصفدية – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 13 – 14

فقد نفى رحمه الله تعالى كون الفعل مقارناً لفاعله، وبهذا نُبطِل كلام أي معترض بجهل. فقد بيَّن رحمه الله تعالى أن الخالق تعالى قديم، وأن ما سواه مُحدَث مخلوق مسبوق بالعدم. ثم بيَّن أن صفة الخلق لله تعالى كمال وأبلغ من أن يكون مُعطَّلاً، وفي هذا الكلام تعظيم لله تعالى، وعدم وجود أي محذور.

ثم بيَّن في النص الآخر أن دوام خالقيَّة الباري تعالى لا تقتضي قِدَم شيء من المخلوقات، وذلك لأن أصل الموضوع مبني على أن كل مخلوق فهو مسبوق بالعدم.

بل نقول: هل يلزم من قولنا بوجود نوع لا نهاية له أي محذور شرعي؟

من قال:

يلزم من هذا محذور شرعي، فهو مخطئ قطعاً. وذلك لأن نعيم الجنة أبدي، وكذلك عذاب النار أبدي، لكنه في النوع لا في الفرد، فالأفراد تنتهي لكن نوع النعيم ونوع العذاب باقٍ. فما لم يكن من محذور في قولنا واعتقادنا بما لا نهاية له في النوع، فكذلك لا يوجد أي محذور إذا قلنا بقِدَم النوع المتعلق بالأزل.

ومن وجه آخر نقول:

إن استمرار نوع المخلوق في الأبد مع افتقاره لخالقه، وأنه مسبوق بالعدم، جعلنا لا نجد أي محذور بإطلاق الأبدية على نوع المخلوق. بل يجب على العبد أن يعتقد هذا الاعتقاد، وإلا لزمه فناء الجنة والنار وغيرها من المخلوقات التي كتب الله تعالى لها أن تتنعَّم إلى ما لا نهاية، أو تتعذَّب إلى ما لا نهاية. وهذه المخلوقات بأجمعها مفتقرة إلى الله تعالى، ولا تقوم على شأنها بنفسها، بل القائم عليها في شؤونها وما يتعلق بها هو المولى تبارك وتعالى.

فلا محذور من أن يكون مثل هذا الشيء في الأزل مع افتقار المخلوق وحاجته لمولاه، وأنه مسبوق بالعدم. فيكون قِدَم نوع المخلوق نسبياً، يتعلق بأثر صفة الخلق لله تعالى، وذلك لأن الله تعالى فعَّال لما يريد، يخلق ما يشاء، والأثر لصفة الخلق هو المخلوق المسبوق بالعدم.

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بيَّن بأن المخلوق مسبوق بالعدم، ووضَّح بأن الفاعل لا يكون مع المفعول، بل إن الفاعل سابق للمفعول، وكذلك الأثر لا يكون إلا مسبوقاً بالمؤثر. فدلَّ ذلك على أن كل مخلوق فهو حادث، ومسبوق بالعدم، والخالق تعالى متفرد بالأزل والقدم.

قال شيخ الاسلام رحمه الله:

" وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي نَوْعِ الْحَوَادِثِ هَلْ يُمْكِنُ دَوَامُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمَاضِي، أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ، أَوْ لَا يُمْكِنُ دَوَامُهَا لَا فِي الْمَاضِي وَلَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ أَضْعَفُهَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لَا يُمْكِنُ دَوَامُهَا لَا فِي الْمَاضِي، وَلَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ، وَأَبِي الْهُذَيْلِ الْعَلَّافِ، وَثَانِيهَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: يُمْكِنُ دَوَامُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي كَقَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ مَنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْكَرَّامِيَّةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَالشِّيعَةِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: يُمْكِنُ دَوَامُهَا فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ. كَمَا يَقُولُهُ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّةُ الْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ.

لَكِنِ الْقَائِلُونَ بِقِدَمِ الْأَفْلَاكِ كَأَرِسْطُو، وَشِيعَتِهِ يَقُولُونَ. بِدَوَامِ حَوَادِثِ الْفَلَكِ، وَأَنَّهُ مَا مِنْ دَوْرَةٍ إِلَّا وَهِيَ مَسْبُوقَةٌ بِأُخْرَى لَا إِلَى أَوَّلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بَلْ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا، كَمَا بُيِّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمِلَلِ: الْمُسْلِمِينَ، وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

وَهَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ بِقِدَمِهَا يَقُولُونَ. بِأَزَلِيَّةِ الْحَوَادِثِ فِي الْمُمْكِنَاتِ، وَأَمَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَرَبُّهُ، وَمَلِيكُهُ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ مُحْدَثٌ كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْخَالِقِ الْوَاجِبِ، وَالْمَخْلُوقِ الْمُمْكِنِ فِي دَوَامِ الْحَوَادِثِ وَهَذَا قَوْلُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَأَئِمَّةِ الْفَلَاسِفَةِ الْقُدَمَاءِ، فَهُمْ وَإِنْ قَالُوا: إِنَّ الرَّبَّ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ، وَلَمْ يَزَلْ حَيًّا فَعَّالًا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ"

منهاج السنة النبوية –احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 1 ص 176 – 177