يُعد حديث الولاية من أعظم الأحاديث القدسية التي رواها النبي ﷺ عن ربه، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وجعله العلماء أصلاً في بيان منزلة أولياء الله تعالى، وفضل القرب من الله بالطاعات، وثمار المحبة الإلهية لعبده المؤمن. والحديث ينص على أن الله تعالى يحارب من يعادي أولياءه، وأن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله هو الفرائض، ثم النوافل التي ترفع درجته وتورثه محبة الله. وإذا أحب الله عبداً باركه بتوفيق عظيم يجعل جوارحه كلها مسخرة في طاعته، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا فيما أحل الله، ولا يبطش ولا يمشي إلا فيما يوافق أمر الله.

من مقالات السقيفة:

وقد اشتبه على بعض المتصوفة والفلاسفة معنى الحديث، فحملوه على عقيدة وحدة الوجود الباطلة، التي تنص على اتحاد الخالق بالمخلوق، بينما المعنى الصحيح عند أهل السنة والجماعة هو التوفيق الإلهي والتسديد الرباني لعبدٍ أحبّه الله، حتى تصبح جوارحه كلها مقيدة بشرع الله وهديه. وهذا الفهم هو الذي يتوافق مع باقي نصوص الكتاب والسنة ومع اعتقاد السلف الصالح.

من عادى لي وليًّا .. فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به:

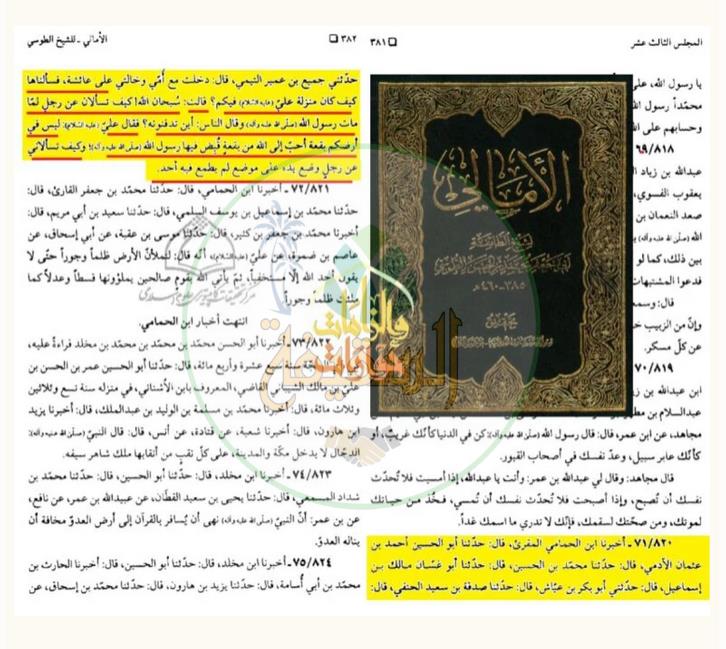

الحديث بطوله: «مَن عادى لي وليًّا فقد بارزني بالحرب، وما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأعطينَّه، ولئن دعاني لأجيبنَّه، ولئن استعاذ بي لأعيذنَّه، وما ترددتُ في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»

(رواه البخاري).

هذا الحديث مُفسَّر بالحديث الآخر: «فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي». وفي حديث أنس: «ومن أحببتُه كنتُ له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيِّدًا».

والحديث يتناول التوفيق الرباني لحواس العبد من سمع وبصر. وهذا بعيد عن معتقد وحدة الوجود الذي ينصّ على الوحدة الكاملة بين الخالق والمخلوق. والقائلون بوحدة الوجود عادةً ما يجعلون الوحدة كاملة بين الله وخلقه، ولا يقتصرون على الوحدة بين الله وبين حواس العبد. مما يؤكّد على أن الموضوع متعلّق بغلبة تأثر هذه الحواس بالله، بما يجعلها تعمل بمقتضى محبته وتوفيقه، فلا تسمع الأذن إلا ما يحب، ولا تنظر العين إلا بمقتضى ما يحب، وهكذا.

فمعنى الحديث إذن أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي: ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله، مستعينًا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث الصحيح بعد قوله: «ورجله التي يمشي بها»: «فبي يسمع وبي يبصر»

(تفسير ابن كثير 2/580).

اخترنا لكم:

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: «ما نظرتُ ببصري، ولا نطقتُ بلساني، ولا بطشتُ بيدي، ولا نهضتُ على قدمي، حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته، فإن كانت طاعة تقدّمت، وإن كانت معصية تأخّرت»

(كلمة الإخلاص 1 /34).

ثم إن الله تعالى فرّق في الحديث بين الداعي والمجيب، وبين المستعين وبين المستعان به. ولو حدثت الوحدة لما كان بالعبد حاجة في أن يسأل ويستعين.

وقد أورد الحافظ للحديث معانٍ عديدة. منها: أن الحديث ورد على سبيل التمثيل، والمعنى: كنتُ سمعه وبصره في إيثاره أمري، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح.

ومنها: أن المعنى:

كليته مشغولة بي، فلا يُصغي بسمعه إلا إلى ما يُرضيني، ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به.

ومنها: أنه على حذف مضاف، والتقدير: كنتُ حافظَ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، وحافظَ بصره كذلك، إلى آخره. ونُقل عن الخطابي أن المعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله. كما نُقل عن آخرين أن الله يحفظه فلا يتصرّف إلا فيما يحب الله؛ لأنه إذا أحبَّه كره له أن يتصرّف فيما يكرهه منه، فلا تتحرك له جارحة إلا في الله ولله، فهي كلها تعمل بالحق للحق»

(فتح الباري 11/344).