يُعَدّ الإسناد من أعظم ما اختصّت به الأمة الإسلامية في نقل علومها ورواياتها، فقد كان حِصنًا منيعًا ضد التحريف والوضع والتقول على رسول الله ﷺ وأهل بيته وصحابته الكرام. ومع انتشار الوضع والكذب على لسان النبي ﷺ والأئمة رحمهم الله، برزت الحاجة إلى التثبّت من صحة الأخبار، فكان الإسناد بمثابة السلاح الذي يحمي الدين من عبث الوضّاعين. ولذا قال العلماء: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولم يكن هذا مجرد تنظير، بل حقيقةٌ عُمل بها، إذ نشأ عنها علم الرجال والجرح والتعديل الذي خصّص لدراسة أحوال الرواة، وتمييز الصحيح من الموضوع، فحُفظت به الشريعة وصارت الرواية منضبطة بضوابط دقيقة.

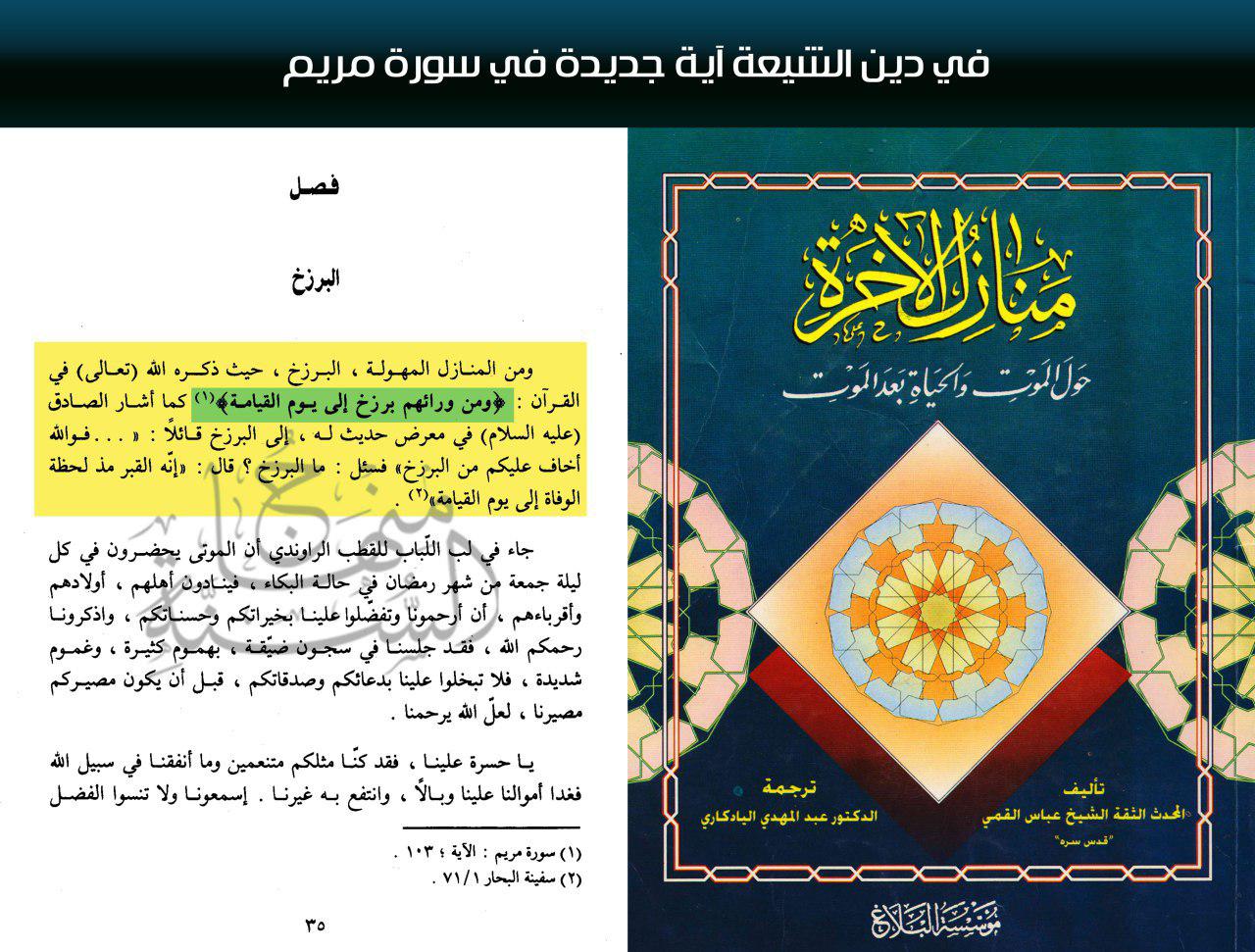

وكان لانتشار هذه الروايات في كتب الفقه والتفسير والتاريخ والسير والمغازي وغيرها أثر سيء في نشوء عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، أدت بدورها إلى ظهور فرق ومذاهب باطلة، جل بنيانها على هذه الموضوعات، ولم يكن أصحابها يتورعون أن يصيروا كل ما هوته قلوبهم وأنفسهم حديثاً.

وكان المسلمون الأوائل لا يسألون عن الإسناد، حتى وقعت الفتن بينهم، فكانوا يسألون عن الرجل، فإن كان من أهل السُنة أخذوا حديثه، وإن كان من أهل البدعة تركوا حديثه، فصار الإسناد المتصل إلى الرسول أو الأئمة عندهم هو السبيل إلى معرفة الشرائع والأحكام، فتشددوا في معرفة حال كل من وقع في إسناد حديث، حتى قيل لهم: أتريدون أن تزوجوه؟!

مقالات السقيفة ذات صلة:

|

الجبن والأرز في روايات أهل البيت غذاء الأنبياء والأئمة: أحاديث في فضل الملح والبطيخ والأرز تحريف الشيعة آية ﴿نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ لتبرير وجود إمام |

وكان ابن عباس رضي الله عنهم يقول: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».

وكان من هدي الرعيل الأول أن يأتوا بالإسناد قبل الحديث، ويقولون: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة، وقالوا: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد، وإنما تعلم صحة الحديث من الإسناد، وإن الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟! وإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ومثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرقى السطح بلا سلم، ومثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب فيها أفعى وهو لا يدري. وغيرها من أقوال بينوا فيها أهمية الإسناد.

فكان أن ظهر علم الرجال الذي يبحث في أحوال رجال الأسانيد المنتهية إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة رحمهم الله؛ لمعرفة صحة نسبة هذا الحديث أو ذاك إليهم من حيث خلو إسنادها من وضاعين... إلى غيرها من علل وشذوذ.

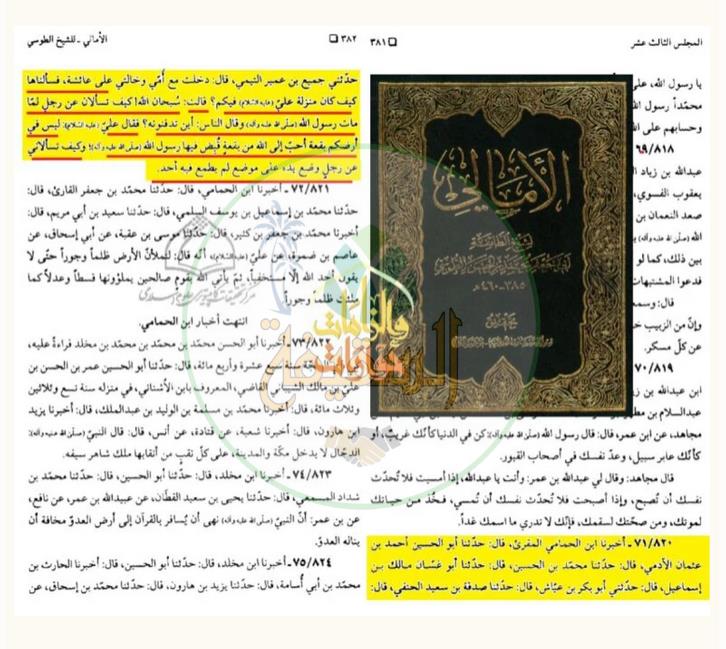

وقد أورد الشيعة من طرقهم: حث الأئمة رحمهم الله على التثبت في نقل الأخبار بعد أن هالهم حجم الكذب عليهم:

فعن الصادق رحمه الله قال: «إنَّا أهل بيت صادقون لا نخلوا من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» [1].

وقال رحمه الله: «إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يُدعى رأساً» [2].

وقال: «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق الكتاب والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة؛ فإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد؛ فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» [3].

وعن يونس بن عبد الرحمن قال: وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد على أبي الحسن، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله، وقال: «إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن» [4]. وعنه - أيضاً - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم»[5].

وعن إبراهيم بن أبي محمود قال: فقلت للرضا: «يا ابن رسول الله إن عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم - أهل البيت - وهي من رواية مخالفيكم، ولا نعرف مثلها عندكم، أفندين بها؟ فقال: يا ابن أبي محمود! إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها: الغلو، وثانيها: التقصير في أمرنا، وثالثها: التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ يا ابن أبي محمود! إذا أخذ الناس يميناً وشمالاً فالزم طريقتنا؛ فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه، إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة: هذه نواه، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه، يا ابن أبي محمود! احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة» [6].

ولهذا كله وضع القوم شروطاً لقبول الحديث، وهو مـا اتصل سنده إلى الإمام المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات. وزاد البعض: أن يكون العدل ضابطاً، وألا يعتريه شذوذ، وألا يكون معللاًّ[7].

ووضعوا معايير علمية تثبت بها الوثاقة أو الحسن، منها: نص أحد أئمتهم المعصومين، أو نص أحد أعلامهم المتقدمين، كالبرقي، وابن قولويه، والكشي، والصدوق، والمفيد، والنجاشي، والطوسي، وأضرابهم، أو نص أحد أعلامهم المتأخرين، كمنتجب الدين، وابن شهرأشوب، أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين[8].

وقد اتفق المسلمون على حرمة نقل الحديث إذا كان موضوعاً لكونه إعانة على الإثم وإشاعة للفاحشة وإضلالاً للمسلمين، وأن من أراد أن يروي حديثاً ضعيفاً أو مشكوكاً في صحته بغير إسناد، فإنه يقول: روي، أو: بلغنا، أو: ورد، أو: جاء، أو: نقل، ونحوها من صيغ التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم، كـ(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال؛ لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار[9].

ولا شك في أن قولهم: إن الإتيان بالخبر مع الإسناد يغني عن بيان الحال صحيح على نحو ما، فإن كثيراً من كتب المسلمين مليئة بالروايات الموضوعة بأسانيدها، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن علماءنا الأوائل مروا بمراحل في التأليف، بدءاً بالجمع والذكر لكل ما سمعوه في المقام، وانتهاء بتحقيق الروايات لتمييز الغث من السمين، وقد يقتصر أكثرهم على الأول، أي: الجمع والذكر لكل ما سمعوه، معتقدين براءة ذمتهم ما داموا قد ذكروا الإسناد الذي يمكن من خلاله معرفة صدق الخبر من كذبه، وذلك لاستحالة تحقيق كل خبر في حينه لاعتبارات عدة، كأن يكون للحديث المذكور طرق أخرى ينجبر بها، أو أن ضعف بعض الرواة لم يثبت عندهم، وغيرها، وأضف إلى ذلك عدم اشتراطهم لذكر الحديث أن يكون صحيحاً، كما صرحوا بذلك في مقدمة مصنفاتهم، ومع هذا لم يجز العلماء رواية أمثال هذه الموضوعات دون بيان وضعها، وعدوا من فعل ذلك مذنباً عليه التوبة.

[1] رجال رجال الكشي (257) بحار الأنوار للمجلسي (2/217، 25/262).

[2] بحار الأنوار للمجلسي (2/246)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (1/226)، فرائد الأصول، للأنصاري (1/326)، تاريخ آل زرارة، لأبي غالب الزراري (51)، اختيار معرفة الرجال، للطوسي (1/347)، إكليل المنهج في تحقيق المطلب، للكرباسي (50)، معجم رجال الحديث، للخوئي (8/232)، أعيان الشيعة لمحسن الأمين (7/48)، موسوعة المصطفى والعترة (ع) لحسين الشاكري (8/429).

[3] مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (10/48، بحار الأنوار للمجلسي (2/250، 69/211) (84/101) (96/262) )، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (1/262)، رسائل في دراية الحديث، للبابلي (2/229) (237، 254)، أصول الحديث، لعبد الهادي الفضلي (147)، اختيار معرفة الرجال، للطوسي (2/489)، رجال ابن داود (279)، توضيح المقال في علم الرجال، للملا على كني (38)، رجال الخاقاني (209)، معجم رجال الحديث، للخوئي (19/300)، قاموس الرجال، للتستري (10/188، 11/181).

[4] رجال رجال الكشي (195) بحار الأنوار للمجلسي (2/249) معجم الخوئي (18/276، 20/208).

[5] تحف العقول، لابن شعبة الحراني (310)، بحار الأنوار للمجلسي (2/250، 46/332)(ه، 64/202 (هـ )، 75/289) )، رسائل في دراية الحديث، للبابلي (2/253، 528) )، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (8/163)، أصول الحديث، لعبد الهادي الفضلي (143)، اختيار معرفة الرجال، للطوسي (2/491)، معجم رجال الحديث، للخوئي (19/300)، قاموس الرجال، للتستري (10/189).

[6] عيون أخبار الرضا (ع)، للصدوق (2/272)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (4/502) )، بحار الأنوار للمجلسي (26/239)، مستدرك سفينة البحار، للنمازي (8/222)، مسند الإمام الرضا (ع)، لعزيز الله عطاردي (1/237)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (8/159)، مستدركات علم رجال الحديث، للنمازي (1/111)، أهل البيت في الكتاب والسنة، للريشهري (529).

[7] مقباس الهداية (1/145) وما بعدها.

[8] معجم الخوئي (1/39) كليات في علم الرجال (151).

[9] مقباس الهداية (1/417).