تُعَدّ "التقية" من أكثر المفاهيم حضورًا في الفكر العقدي والفقهي عند الشيعة الإمامية، حتى صارت – بحسب مروياتهم – ركنًا أساسًا في الدين لا يصح الإيمان بدونه. وقد حفلت كتبهم الروائية الكبرى، مثل الكافي للكليني وتفسير القمي ووسائل الشيعة، بمئات الروايات التي تنص على مكانة التقية وفضلها، حتى قيل إن «تسعة أعشار الدين في التقية». إلا أن هذه المرويات لم تسلم من النقد والتمحيص عند العلماء، سواء من جهة الأسانيد أو المتون. فقد اتُّهِم بعض رواتها بالضعف أو الجهالة أو الغلو، كما وُجِد في مضامين بعضها ما لا يوافق القرآن الكريم ولا السنة الصحيحة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول قيمتها العلمية ومدى حجيتها، خصوصًا إذا ما قورنت بالمعايير التي وضعها الشيعة أنفسهم لصحة الحديث من اتصال السند وتوثيق الرواة وعدم الشذوذ أو العلة.

سنورد جميع ما وقفنا عليه من روايات في باب التقية من طرق الشيعة، ثم ننظر في أسانيدها لنرى هل يصح منها شيء باعتبارات الصحة التي مرت بك آنفاً، ناهيك عن وجوب التواتر الذي يراه الشيعة في مرويات عقائدهم.

الرواية الأولى: الكليني:

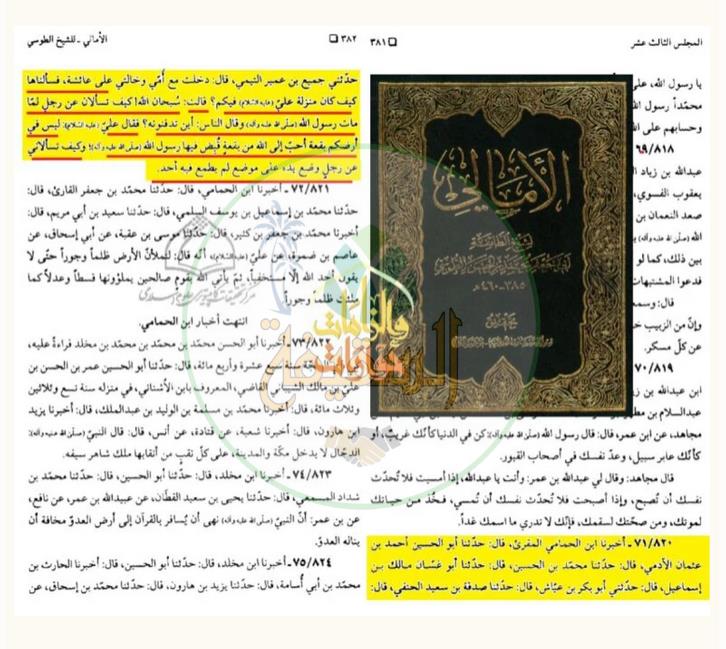

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا..﴾ [القصص:54]، قال: «بما صبروا على التقية ﴿وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ [القصص:54]، قال: الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة» [1].

وعلي بن إبراهيم هو صاحب التفسير، وأما والده إبراهيم بن هاشم، فمع كل ما قيل فيه، لم يصرح أحد بتوثيقه، حتى قال الحلي في ذلك: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا تعديل بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول روايته[2].

مقالات السقيفة ذات صلة:

|

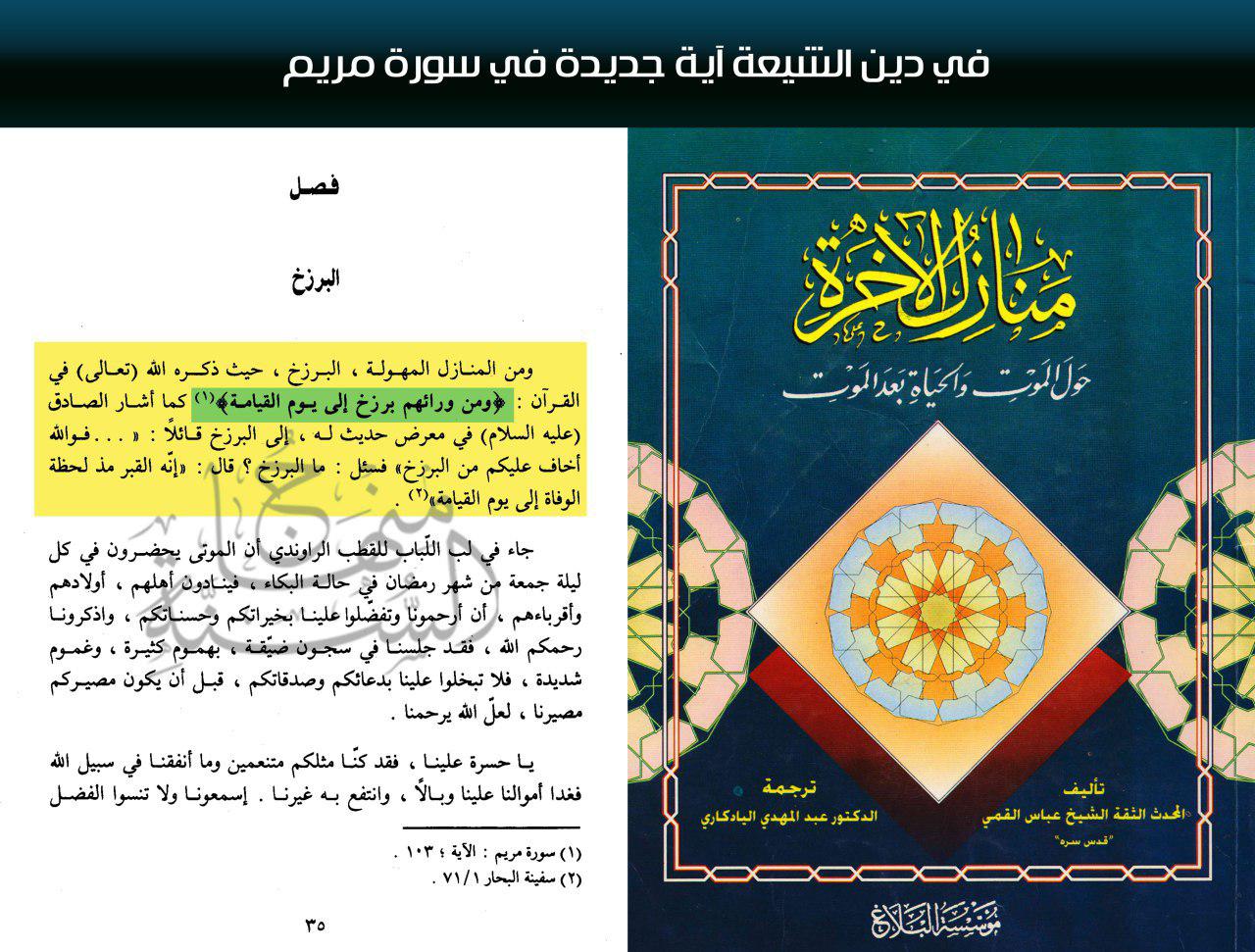

الجبن والأرز في روايات أهل البيت غذاء الأنبياء والأئمة: أحاديث في فضل الملح والبطيخ والأرز تحريف الشيعة آية ﴿نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ لتبرير وجود إمام |

وقد استمات الخوئي وغيره[3]في إثبات توثيقه ضاربين بعرض الحائط كل الامور التــي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، كنص أحد المعصومين، أو نص أحد الأعلام المتقدمين، أو نص أحد الأعلام المتأخرين، أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين، وغيرها من الأصول التي وضعوها في ذلك، وجاءوا بأمور لا تخلو من إشكال، منها قول القمي نفسه بصحة كل ما ورد في تفسيره، ومنها وقوعه في إسناد كامل الزيارات.

ولا شك في أن الخوئي وغيره معذورون في ذلك؛ لأن رواياته تبلغ ستة آلاف ومائتين وأربعة عشر مورداً، فعز عليهم إسقاط كل ذلك، ولكن الذي ينبغي ألا نعذر فيه الخوئي ولا غيره على اجتهادهم في إثبات صحة هذا التفسير، هو تلك المصائب التي ملأ بها القمي تفسيره، كالقول بتحريف القرآن، والطعن في الصحابة، وقذف أمهات المؤمنين بالفاحشة، وغير ذلك،ولهذا طعن بعض المحققين [4] من القوم في نسبة التفسير إلى القمي، أو القول بأن التفسير ليس للقمي وحده، وإنما هو ملفق مما أملاه القمي علي تلميذه أبي الفضل العباس الذي ليس له ذكر في الاصول الرجالية ولا يعرف من هو، وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر، ويتبين ذلك بجلاء في موارد عدة من التفسير من التعابير التالية: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. أو: رجع إلى رواية علي بن إبراهيم. أو رجع الحديث إلى على بن إبراهيم ومعه يحصل علم إجمالي بكونه خليطاً من تفسيره وتفسير غيره، وحيث لا يمكن التمييز فيسقط جميعه عن الاعتبار كما رأى البعض[5].

ومن الذين فصلوا القول في هذا:

الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى القول بأنه: كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب [6] لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟! وقال: ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداً، خصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتون[7].

هذا ما كان من أمر القمي وأبيه، وهشام بن سالم رغم توثيقه لم يسلم من رواية في ذمه على لسان الرضا؛ لأنه قال: إن لله عز وجل صورة، وإن آدم خلق على مثل الرب فنصف هذا ونصف هذا، ردها الخوئي[8].

الرواية الثانية: الكليني:

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «يا أبا عمر! إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء» [9].

وقد مر الكلام في هشام بن سالم، والأعجمي مجهول الحال[10].

[1] الكافي، للكليني (2/217) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (16/204).

[2] رجال الحلي (4) معجم الخوئي (1/317).

[3] معجم الخوئي (1/316) مقدمة التفسير (6).

[4] بحار الأنوار للمجلسي (22/240)، الحاشية كليات في علم الرجال (320).

[5] دروس تمهيدية في القواعد الرجالية (34).

[6] يشير إلى قول القمي في المقدمة من روايته للتفسير عن الثقات

[7] كليات في علم الرجال (309) وما بعدها.

[8] معجم الخوئي (19/301).

[9] الكافي للكليني (2/217) المحاسن للبرقي (259) بحار الأنوار للمجلسي (75/423، 79/172، 80/267)، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (16/204، 215).

[10] معجم الخوئي (21/257).