يُعَدُّ علم الحديث الشريف من أجلِّ العلوم الشرعية التي بها يُعرف صحيح السنة من ضعيفها، ومن أبرز موضوعاته ما يُعرف بـ الأحاديث المعلَّقة. وقد كَثُر السؤال عن معناها وحكمها، وما الصحيح منها في صحيحي البخاري ومسلم، باعتبارهما أصح كتب السنة. وفي هذا المقال نوضح مفهوم الحديث المعلَّق، وحكمه عند المحدثين، ومنهج الأئمة في روايته، مع بيان الصحيح منها في البخاري ومسلم، مستندين إلى أقوال كبار العلماء مثل الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم.

أولا: تعريف الحديث المعلَّق

الحديث المعلَّق هو ما حُذف من بداية إسناده – أي من جهة المحدث المصنِّف (صاحب الكتاب) – راوٍ واحدٌ فأكثر.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر (ص 108-109):

"ومن صور المعلَّق:

◘ أن يُحذف جميع السند، ويقال مثلًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

◘ ومنها: أن يُحذف كل السند ولا يبقى إلا اسم الصحابي أو اسم الصحابي والتابعي.

◘ ومنها: أن يُحذف من حدَّثَه ويُضيفه إلى من فوقه". انتهى باختصار.

|

مختارات من موقع السقيفة: |

|

الادعاءات حول ولادة المهدي في كتب المؤرخين هل نَسِيَ الإمامُ الحسنُ أنَّ زينَ العابدين إمام؟ خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهدهارون الرشيد |

كل حديث يُذكر في الكتب محذوف الإسناد، ويُرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون عزوٍ إلى شيء من كتب السنة، فهو حديث معلَّق.

فإن كان الحديث موصولًا بالأسانيد في كتب السنة، أو كان المصنِّف الذي علَّقه قد وصله في موضع آخر من كتبه، ظهر حينئذ أن تعليق من علَّقه إنما كان لأجل الاختصار.

ووصفه بالتعليق لا يعني الحكم عليه بالضعف، وليس هذا محل خلاف وبحث عند أهل العلم.

ثالثا: الأحاديث المعلَّقة في صحيح البخاري

تجد هذا كثيرًا ظاهرًا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فقد يلجأ إلى التعليق اختصارًا أو تجنُّبًا للتكرار.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت (1/325):

"إن ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد". انتهى.

وقال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (1/117):

"وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه، وإنما أورده معلقًا اختصارًا ومجانبة للتكرار". انتهى.

🔹 إذن: الأحاديث المعلَّقة قد تكون صحيحة إذا وُجدت موصولة في موضع آخر من الكتاب أو في كتب السنة الأخرى، وأكثر المعلَّقات في صحيح البخاري موصولة بالفعل. أما في صحيح مسلم فالأمر أقل، لأن مسلمًا التزم أكثر بالوصل ولم يُكثر من المعلَّقات.

ثالثًا: الحكم على الحديث المعلَّق

للحكم على الحديث المعلَّق، فإنَّه لا بد – كما هو الحال عند الحكم على أي حديث – من جمع طرق الحديث والبحث عن أسانيده. ولا يخلو حكمه بعد ذلك من الحالات التالية:

1- إذا لم نقف له على سند

إن لم نقف له على سند في أي كتاب؛ فحينئذٍ فالأصل الحكم بالضعف على الحديث، وذلك للجهل بحال الرواة المحذوفين من السند، فقد يكون منهم الضعيف أو الكذَّاب.

مثاله: ما علَّقه الحافظ ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:

(مَا مِن مُسلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبرِ أَخِيهِ كَانَ يَعرِفُهُ فِي الدُّنيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيهِ السَّلامَ).

فقد بحث أهل العلم عن هذا الحديث المعلَّق فلم يجدوه مُسنَدًا في كتاب، وكل من يذكره ينقله عن تعليق الحافظ ابن عبد البر، فهو في الأصل حديث ضعيف، إلا أن بعض أهل العلم صحَّحه تبعًا للحافظ ابن عبد البر الذي علَّقه وصحَّحه.

2- إذا وُجد للحديث سند موصول

إذا وجدنا للحديث سندًا موصولًا في كتاب آخر من كتب السُّنَّة، فإننا حينئذٍ ننظر في السند، ونحكم عليه بحسب قواعد أهل العلم في نقد الأحاديث. كما يمكن الاستعانة – للحكم على الحديث المعلَّق – بما فهمه العلماء من مناهج كتب السُّنَّة.

رابعًا: مناهج الأئمة في ذكر المعلَّقات

لبعض الأئمة مناهج في ذكر الحديث المعلَّق، وهذه المناهج إمَّا أن ينصَّ عليها الإمام نفسه، أو يعرفها مَن بعده من أهل العلم من خلال دراسة كتابه واستقراء أحاديثه.

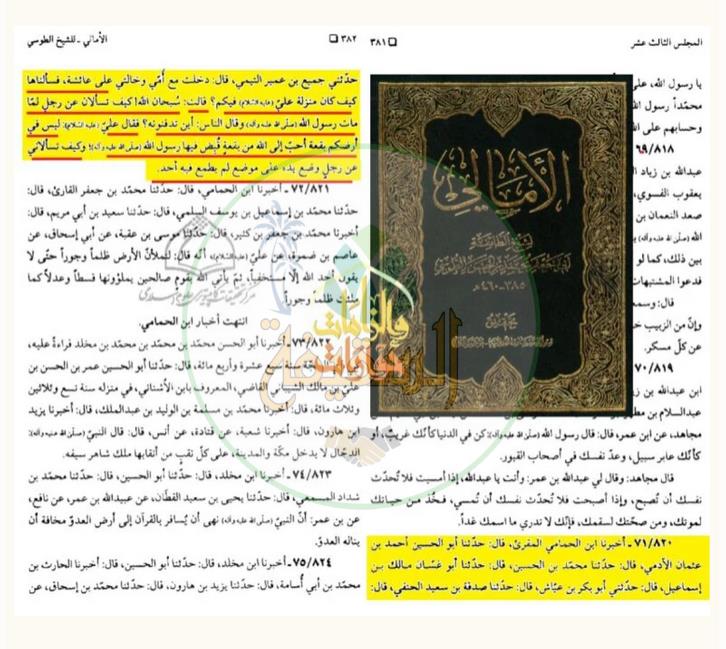

ومن كلام أهل العلم في منهج البخاري في التعليق، نستطيع تقسيم معلقاته – والتي تصل إلى مائة وستين حديثًا معلَّقًا – إلى قسمين:

ما علَّقه بصيغة الجزم

مثل: قال، روى ونحو ذلك.

فحُكم هذه المعلَّقات أنَّها صحيحة أو حسنة، لأنَّه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صحَّ عنده. بل منها ما هو على شرطه، وإنَّما علَّقه لأنَّه أخذه مذاكرة أو إجازة.

ويستثني العلماء من هذه القاعدة حديثًا واحدًا فقط، وهو ما علَّقه في كتاب الزكاة (2/525):

(وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضِ ثياب: خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة).

قالوا: فهذا إسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسًا لم يسمع من معاذ.

ما علَّقه بصيغة التمريض

مثل: رُويَ، يُذكر ونحوها.

فهذا قد يكون فيه الصحيح، وقد يكون فيه الحسن، وقد علَّقه لأنَّه رواه بالمعنى. كما قد يكون فيه الضعيف ضعفًا يسيرًا، وقد يُبيِّن ضعفه بقوله عقبَه: (لم يصح).

(ملخَّصًا من كتاب النكت للحافظ ابن حجر (1/325-343)، وكتاب تدريب الراوي للسيوطي (1/117-121)).

أما صحيح مسلم:

فإن جميع ما فيه من المعلقات يصل فقط إلى خمسة أحاديث، يرويها الإمام مسلم مسندة متصلة من طريق، ثم يعلقها عقبه من طريق أخرى غير الطريق التي أسندها، لغرض علمي يريده الإمام مسلم، وقد جمعها الشيخ رشيد الدين العطار في رسالة مطبوعة، وبين وصلها وأسانيدها الصحيحة.

وليس في صحيح مسلم – بعد المقدمة – حديث معلق لم يصله من طريق أخرى إلا حديث واحد: قال مسلم في حديث رقم (369):

وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول:: أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم:

أَقبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلام )

وانظر "النكت" للحافظ ابن حجر (1/346-353)

وقد وجد هذا الحديث مسندا متصلا من طريق الليث بن سعد أيضا عند البخاري في صحيحه (337) وأبو داود (329) وغيرهما.

والله أعلم.